这个WAIC 展台旁,围满小朋友

本文来自微信公众号:极客公园 (ID:geekpark),作者:Li Yuan,编辑:郑玄,原文标题:《这个 WAIC 展台旁,围满小朋友》

每年夏天,世界人工智能大会(WAIC)都像一个巨大的磁场,把关于未来的焦虑、想象和资本,统统吸到黄浦江边。

你甚至不需要走进会场,光是在会场门口的道路上,就能听到一堆堆的人在聊「趋势」、「赛道」、「赋能」和「生态位」。这些宏大又略显疲惫的词汇,被西装革履的成年人们熟练地抛来抛去,每个人似乎都手握一张通往未来的地图,寻找着下一个能被颠覆的行业。

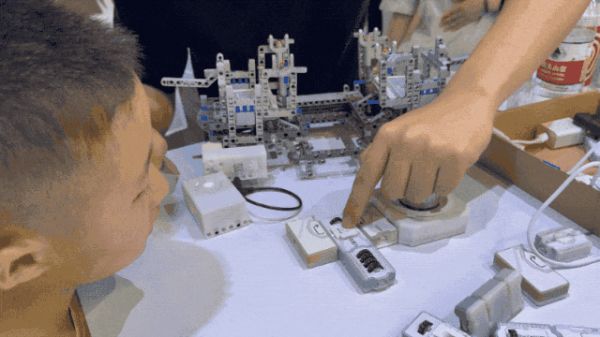

而我的视线,却被一个展台吸引住了:当周围的大人们都在高谈阔论时,一群孩子正踮着脚,将一个展台围得水泄不通。

凑近一看,这是一家利用AI教小朋友编程的公司。但在「AI生成一切」的今天,不管是AI编程还是少儿编程教育,都早已不是什么新鲜事。

真正让我感到「反常识」的是,这个展台里,没有一块屏幕。

孩子们手里摆弄的,是一块块颜色各异的实体模块。通过简单的拼接、磁吸组合,就能搭建出一段段可执行的程序,去控制一台积木小狗的奔跑和跳跃。

这和我们熟知的、需要正襟危坐于屏幕前的Scratch或Python课程,几乎是两个维度的产物。它剥离了语法的记忆负担,让程序的逻辑以一种可触摸、可组合的方式呈现出来。

更有趣的是,当孩子们遇到bug,或者想实现一个新功能时,他们不用去求助身边的父母、展示人员,而是可以直接开口向一个「GPT老师」提问。AI在这里,不是生产代码的工具,而是一个循循善诱、只提供思路和启发的全天候助教。

在AI编程已经成为标配、甚至连成年人都在用Copilot来「偷懒」的情况下,我们还需要费尽心力,去学习编程语言那些复杂的语法和细节吗?我对此一直抱有怀疑。

直到在WAIC看到这群扔掉屏幕,却依然能清晰表达编程逻辑、并与AI协作的小朋友,我似乎看到了编程教育的另一种可能,一种更接近「教育」本质的可能。

拼接编程,有点上头

忘掉键盘,也忘掉鼠标。

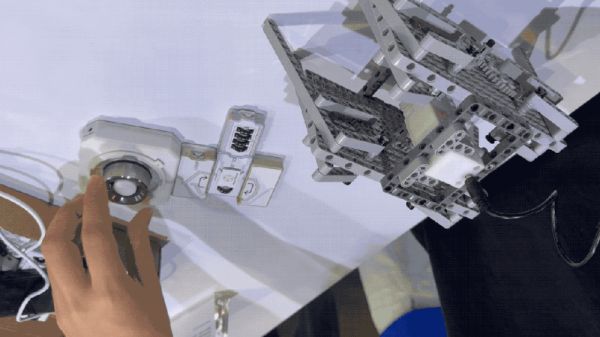

在这张展台前,你的全部工具,就是一堆被称为「编程拼图」的实体模块。它的工作逻辑被清晰地拆分成了两个部分:一个负责思考的主编程器「开始块」,和一个负责执行的「主控块」。

图左:主控块图右:开始块|图片来源:极客公园现场拍摄

编程的起点,是把一块开始块拿到手中。而真正的魔法,发生在你把另一块代表「循环」或「判断」的模块靠近它时。

伴随着一声清脆的「咔哒」声,两块模块通过磁力严丝合缝地吸在了一起。几乎就在同时,编程模块上的一排小指示灯,马上开始运作,提示程序路径的「光标」已经准备好运作了。

这声「咔哒」,就是一行代码被写入的确认音。这种感觉确实「上头」:每一次拼接,都是一次即时的、物理层面的反馈。你不是在「写」代码,而是在「搭建」代码。

派呦科技开发的这款编程拼图,彻底抛弃了之前面对电脑学习编程代码的思维,而是将编程中最核心的几个「动词」——比如循环(Loop)、判断(If/Else)——全部做成了可以被物理触摸、可以被反复组合的编程模块。

比如最经典的If/Else模块,就可以是一个实体的「岔路口」,你可以用一个测距传感器作为判断条件:如果(If)感受到了有物体遮挡,就执行让小灯灭掉的指令;否则(Else),就执行让小灯常亮的指令。

而它的核心亮点,在于那条会流动的「光标」。

转动主编程器上的旋钮,一个小白点会被点亮,它就是你程序的「执行指针」,会沿着你刚刚拼接好的模块路径开始「流动」。这个设计,堪称神来之笔:比如遇到If/Else模块,你能很明显的看到,程序是走了哪一条路。

而即使不懂什么叫循环的概念,小朋友也能很快理解到,放上循环模块,光点会从循环块的起点,流经嵌在其中的指令,抵达终点后,再「跳」回起点,周而复始。

如果说主编程器是「大脑」,那它思考的结果,则会即时地传递给作为「身体」的主控块。

主控块上连接着各种输出设备,比如一个LED灯,或是一个积木搭建的机器狗的电机。而你在主编程器上拼接的逻辑,正是为了控制它们。这便是魔法的最后一环。你可以即时观察你的程序反映在主控块上,效果如何。

程序的对错,不再是屏幕上一行行冰冷的报错信息,而是一目了然的灯光路径。你可以把旋钮拧得很慢,一步步观察光标的走向,看它在哪一步亮了红灯;也可以把旋钮拧到最快,欣赏整个循环逻辑如跑马灯般飞速运转。

编程控制积木搭建的发牌机器人|图片来源:极客公园现场拍摄

想让一个测距传感器来控制小灯的亮度?在传统编程里,这可能需要你配置环境、调用库、编写十几行代码。而在这里,你只需要进行一次拼接:将「灯光亮度」这个参数,设置为「测距传感器的数值」即可。

就这么简单。

你随时可以把这个参数改成一个固定的数值,或者一个随机数。

派呦科技提供的编程的模块,正是编程里最基础的逻辑单元。但通过这种「逻辑」与「参数」的自由组合,一个孩子也能在几分钟内,搭出一个会根据距离远近自动呼吸的灯,或是一条不知疲倦巡逻的机器狗。

对于一个略懂编程的成年人,这依然像魔法。它剥离了所有与思考无关的「杂事」,让创造的能力变得前所未有的强,而路径变得前所未有的短。这也是我观察孩子们最初围在展台前的原因。

而真正让孩子们留在展台前的,是它的魔性手感和即时正向反馈。

派呦科技的这款编程拼图,不同模块之间的磁吸接口是有「防呆」设计的,代表「动作」的模块,就无法吸附在需要「判断条件」的接口上。当你忘记用「循环结束」模块来闭合一段循环时,一条刺眼的红灯会直接告诉你,逻辑断了。

你几乎是在一种零挫败感的探索中,就学会了编程的基本范式:什么是循环,什么是条件判断。这种「拼一下就学会」的魔性手感,才是它能让孩子们不肯撒手的真正原因。

用编程拼图操作小机器狗|图片来源:极客公园现场拍摄

而这套系统的设计者显然走得更远。当我发现它已经支持「函数」模块,甚至可以实现递归操作时,我意识到它绝不只是一个入门级玩具。它为孩子将来构建更复杂的项目,预留了清晰的「气口」。

从最基本的顺序执行,到结构化的函数调用,孩子在这套学习硬件中所能摸索出的编程路径,已经被延伸地足够长远。

GPT老师直接纠错

当你沉浸在这种物理拼接的「上头感」中时,一个不可避免的问题会出现:如果我拼错了,卡关了,怎么办?

在传统的编程课上,答案通常是需要找到一个人类老师,定位你的错误并给进行针对化的纠正。而在这里,你只需要按住主控块上的一个按钮,然后开口提问。

「我的程序有什么问题?」

几秒钟后,一个声音就会从主控块里传来,并且能准确地叫出孩子的名字:

「好的,小朱迪小朋友,请让我想一想……你的程序里有个小错误哦。在编程世界里,每个『如果』都要有一个配套的『结束如果』来结束判断,你的程序里缺少了它,所以编译器会提示你有误。来,试试看把『结束如果』模块加上吧!」

这个AI老师最令人惊叹的地方,不是它能用语音回答,而是它真的知道你当前的程序是什么,甚至知道它错在哪一行、为什么会错。

这背后,是派呦科技团队长达五年技术积累的护城河——一套完全自研的编译器。

这个编译器,让实体模块的每一次拼接、旋钮的每一次转动,都被实时解析成结构化的数据。它赋予了这套玩具一种「上帝视角」的调试能力:当孩子慢慢转动旋钮,他能看到代表程序执行的「光标」在模块间一步步流动;当他没看懂,他甚至可以反向转动旋钮,让程序一步步「回溯」到之前的状态,亲眼看到自己是在哪一步走错了分支。

「这种单步调试,甚至是逆向回溯的调试能力,是我们自研的编译器才能做到的核心。」派呦科技的创始人叶博辰表示。

也正是因为有了这个坚实的地基,AI老师才得以「站」在上面。当用户提问时,传递给大模型的,远不只是一个孤立的问题,而是一份包含了完整程序、光标位置、错误日志,乃至用户过去操作习惯的实时「体检报告」。

「AI老师知道小朋友当前的程序是什么,知道他过去犯过什么错误,更知道他下一步的学习目标是什么。」这让AI老师的角色,从一个泛泛而谈的「博士」,变成了一个真正能实现一对一指导的「专属家教」。目前团队还在持续迭代,未来AI老师甚至能主动发现孩子的困惑,并给出引导性提示。

AI老师,不仅仅是一个技术亮点,它更是派呦科技撬动个人用户市场的关键商业支点。

传统的少儿编程,本质上是一个依赖师资的「重」生意。由于需要老师手把手教学、纠错,很难达成只卖一套硬件的商业模式。而派呦科技用一个永不离线的AI老师,拆掉了这堵横亘在产品和个人用户之间最高的墙。

这让它的To C业务有了极强的吸引力:

首先,无屏幕的设计,直接命中了当代家长对孩子视力健康的普遍焦虑;其次,直观的单步调试,让孩子能自我纠错,培养独立解决问题的能力;最后,也是最关键的,一个全天候待命、能精准解决问题的AI助教,也解决了家长「不会教、教不了」的后顾之忧。

在家长和孩子实际接触产品的场景下,这一吸引力被急剧放大。「每次参加展会,我们的展台都会被孩子们自发地围住,赖着不走。」叶博辰说,「当家长亲眼看到一个『学习硬件』能对孩子产生如此强的魔力时,购买决策就变得非常容易。」

派呦科技目前一套编程拼图的售价是2399元,主要目标群体是4-12岁儿童,商业化已经被初步验证。

在To B侧,人大附中本部、深圳、三亚等多个实验学校,已经开始采购其产品开设选修课,验证了其教育的专业性。而在To C侧,产品也已积累了数百套全款预售订单,并计划登陆海外众筹平台Kickstarter,目标直指百万美金项目。

AI时代的编程教育:思想比语法更重要

派呦科技的创始人叶博辰,出生于1999年。他的成长轨迹,本身就是对所谓的「教育红利」最生动的诠释。

作为一名在北京出生、长大的「95后」,他几乎完美地享受了中国第一代「科技创新教育」的所有红利:从北大附小到人大附中,他一路在最顶尖的机器人队里摸爬滚打,跟着最好的老师,用着当时最先进的工具(如乐高机器人和Scratch),在国内外的竞赛中攻城拔寨。

他和他的队友们,是那个时代的幸运儿。事实也证明了这条路径的「成功」——他身边许多昔日的队友,如今都已成为优秀的创业者和大厂工程师。

但正因为他是这条精英路径最深度的体验者,他才比任何人都更清晰地洞察到那个模式的天花板:他们的教育成功,依赖于少数名校的精英教师,难以被复制到更广阔的天地。

而他和他的团队如今正在做的事,本质上是对自己成长路径的一次「反思与重构」。当AI能够提供无限的教育供给后,教育应该可以发生怎样的变化?

回顾一下我们小时候的学习:

在我小时候,想学画画,唯一的路径似乎就是报班。如果小地方没有合适的兴趣班,靠着小卖部买的几本教材和廉价画材,一个人要想靠自己学好画画,需要极强的天赋和自律性。这是一个高门槛、慢反馈的过程。

后来,互联网带来了教育的第一次革命:平权和效率提升,我们可以在B站上免费观看无数画师的经验教程,学习的门槛从「找到一个好老师」变成了「找到一个好视频」。

而现在,AI绘画工具的出现,则开启了第二次革命。它不仅是进一步的平权,更是一场本质上的认知颠覆。当AI可以完美执行「怎么画」的指令时,人类的价值便彻底从「技法」转向了「思想」。你不再需要苦练三年素描,但你必须知道自己想表达什么——「绘画思想」变得比绘画技巧本身更重要。

编程教育的未来,似乎正在发生同样的变化。

当AI已经能帮我们写代码、改Bug时,编程教育的核心,就不该再是教会孩子背诵while循环后面需要加一个冒号。就像我们不再需要背诵复杂的对数表一样,对编程语法的死记硬背,其价值正在迅速贬值。

派呦科技的这套「编程拼图」,似乎正是理解了这样的逻辑而诞生的。它用物理拼接和AI老师,彻底剥离了语法的学习成本,让孩子从接触编程的第一天起,就直面其最核心的本质:逻辑、结构和创造力。

这种设计理念带来的效果,在孩子们自己的作品中体现得淋漓尽致。

这台复杂的「诸葛连弩」,是开心(9岁)和栋栋(7岁)在一些引导下合作完成的。他们只接触了这款产品一年,却已经能熟练地设计出让传感器检测到敌人时,马上进行连弩发射的程序。

在这个过程中,他们思考的不是代码语法,而是「如何设计机械结构与程序指令」这个更高维度的工程问题。

近期,我常常思考一个问题:AI时代的教育应该是怎样的?

在AI时代,我们当然还需要学习。就像人类发明了计算器,但每个孩子依然要从加减乘除学起一样——我们需要理解事物的本质,而不仅仅是获得一个答案。因此,编程思维的重要性,对于下一代而言,非但没有减弱,反而愈发凸显。

然而,一个更尖锐的现实是:AI的知识可以迭代继承,每一个新生的人类,都要艰难地从1+1=2学起。我们学习的速度,注定追不上机器。那人类的出路,究竟在哪?

当我看着那两个孩子,看着他们手中那套摒弃了「语法」、只留下「思想」的工具时,答案的轮廓,逐渐清晰起来。

当AI能解决所有「How」(如何实现)的问题后,或许我们唯一的胜算,就是不断提升自身的学习速率,将有限的精力聚焦在更高维度的思考上——学会思想,并最大限度地利用工具,去精准地定义「What」(做什么)和「Why」(为什么做)。

而这,就是所有下一代教育工具,必须回答的时代命题。

相关推荐

36氪出海·关注|从WAIC看AI出海:一场“生而全球”的比赛

在上海WAIC,800展商无一不想成为黄仁勋

直击史上最热闹WAIC:黄牛票炒上千,参展AI模型减半,超150台人形机器人“炸场”

我在WAIC看见了具身智能N种落地,和一个趋势

从医疗到消费,“脑机接口”走向更多应用现实|WAIC观察

WAIC观察 | AI大模型不再一枝独秀,人形机器人成「香饽饽」

下一站,AI星球:WAIC2025人类未来生活预览

WAIC 2025现场,惊喜是Soul「活人感」AI给的

国产大模型 WAIC 竞技:大厂拼落地,中厂显焦虑

WAIC见证中国AI突破:Rokid Glasses定义下一代交互标准

网址: 这个WAIC 展台旁,围满小朋友 http://www.xishuta.com/newsview139892.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95791

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25735

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25174

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24609

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24308

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11886

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9793

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9518