“反对完美”的哈佛教授:我不信AI能代替你思考

朱慧玲:2016年您来华时,给我们带来的是有关市场与道德的反思,并引发了激烈且持久的讨论。时隔九年您再次来到中国,此次北京之行集中讨论了哪些话题?

桑德尔:我这次是受北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划的邀请来做几场报告,内容主要涉及基因工程伦理、人工智能伦理问题和对优绩主义的反思。这些都是我近些年比较关注的话题。

朱慧玲:您的这次到来引发了不小的轰动,很多人都期待您的新研究。而我想先反过来问问您,您对这次中国之行、对与中国知识界和听众的交流有什么期待?

桑德尔:这是一个非常好的问题。我这次主要跟北京大学、清华大学的师生做了交流。我很想了解他们对于基因技术、人工智能的看法。尤其是,据我所知,DeepSeek现在在中国社会很流行,我想知道高校老师如何看待人工智能的发展对于人文学科的冲击和影响,他们又如何应对学生使用DeepSeek或ChatGPT写论文;我也想知道学生们是如何看待这些应用的。

朱慧玲:那在与这两所大学的老师的交流中,您得到好的建议了吗?如果发现学生用ChatGPT写论文,您会怎么处理?

桑德尔:他们好像也很头疼,对于辨别学生的论文是否是用DeepSeek写成的,目前还没有好的办法。而且我也感觉到,在此背景下,他们对于人文学科的发展前景有一些担忧。

我反对学生用ChatGPT写论文,如果发现了,大概会让他们重写。但问题是,我们不太容易发现学生是否用人工智能写作,我能做的是尽量推动他们自主思考。比如,我在课堂上会多采用提问等互动方式,并且不允许学生在课堂上使用电子设备,包括电脑、手机、iPad等。通过屏蔽他们随手上网查询的可能性,迫使他们跟着我的问题思考并阅读我所给定的材料。

一般在课堂的最后,我会留出五到十分钟的时间,结合课堂上所讨论的内容提出一个问题,让学生在网络课堂上快速回答(quick response)。只有在这个时候,他们才可以打开电脑迅速作答并提交。学生没有时间上网查询答案,并且之后我和助教们会逐个检查他们的回答并打分,所以他们必须认真对待。我想通过这一环节设置,既邀请学生最大程度地参与课堂(他们必须注意听讲、积极参与讨论才能理解问题),也避免他们借助网络或人工智能来回答问题,从而推进他们的自主思考。

朱慧玲:您认为在人工智能快速发展的背景下,人文学科会否受到影响,或者该做怎样的调整?

桑德尔:随着人工智能的进一步发展,一些重复性、记忆性的工作和知识灌输型工作确实会受到猛烈冲击,相关人文学科也会受到影响。我觉得我们可以借助人工智能的发展来做一些基础性的工作,比如资料收集和整理,减轻我们的知识积累性工作(负担)。

但是我不相信人工智能能够代替人类来思考。或者我们可以反过来看,人工智能的发展反而更加凸显了人类的某些特别之处,比如反思能力、创造性、判断力等。无论人工智能会做出怎样精准的判断,都不是创造性的。这是人类所特有的,也正是人文学科所努力培养的。所以我们需要思考的是,人文学科需要培养哪些至关重要的品质与能力。

为什么我们需要公共哲学,[美]迈克尔·桑德尔

中信出版社,2023

我听一些老师说,人工智能这样发展下去,自己都快失业了。我觉得哲学领域不会,批判性思维、道德推理(moral reasoning)这样的课永远需要老师来引导学生去学习;什么是幸福、什么是正义,这样的话题也永远需要哲学家来思考并引导公众参与讨论。那些培养审美和创造性、表达人类特殊情感和心理的人文学科,也不会被人工智能的发展所取代。因此,在我看来,在人工智能加速发展的情势下,人文学科反而会更加凸显自身的优势和重要性。

公正,[美]迈克尔·桑德尔

中信出版社,2022

朱慧玲:您早在2007年出版的《反对完美:科技与人性的正义之战》(The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering)里就提出反对基因工程和基因增强技术。2018年秋季学期我参加过您在哈佛大学法学院给研究生开的伦理学讨论课,其中有两次课也专门讨论了基因工程的伦理问题,而这也是您此次北京之行的讲座主题之一。请问您认为基因工程最根本性的伦理问题是什么?您的反思与其他反对者的意见有何不同?

反对完美,[美]迈克尔·桑德尔

中信出版社,2013

桑德尔:对,我很早就开始关注并且一直在关注基因工程相关的伦理问题。不过我首先想说明的是,我并不是反对那些旨在治疗严重疾病的基因技术,我明确反对的是基因增强技术,即通过基因选择和基因编辑等手段,制造一些具有超强能力的完美的人,或者用相关基因技术增强某些人的某些方面的能力。

有很多反对者认为这种基因增强技术会导致社会不平等,让有钱人有机会通过购买这些技术来增强自己或后代的各种能力,从而获得更多的社会财富和社会地位,并进一步导致阶层固化和穷人的各种自由(尤其是政治自由权利)的丧失。这些反对理由当然很重要,不过我想提出一种更加深刻的伦理担忧,那就是:这种基因增强技术是否侵蚀了人的尊严?是否改变了人本身的意义?

如果一对父母通过购买基因技术“制造”出一个具有各种他们想要的能力和特征的“完美宝宝”,那么,这个被制造出来的“完美宝宝”与一件精心打造出来的商品有什么本质性的区别?如果有人因为打篮球挣钱多,就利用基因技术让自己增高并具备相应的能力,并最终成为篮球明星,那么,这种迎合市场和时代需求而对自己进行的改造是否会极大地贬损他/她作为人的尊严?并且,我们是否还会欣赏他/她在比赛中所展现出来的能力?因此,这种基因增强技术对于人的尊严、对于德性都是具有腐蚀性的。

另外,在我看来,有两种对于“完美”的理解,一种是技术官僚式的完美(technocratic perfection),也就是我刚刚提到的借助技术手段来达到的一种结果。这种完美或追求完美的方式,往往会忽视人类在生活中、在培养各种能力的过程中所展现出来的努力、忍耐、坚持等德性,以及其中可能包含的矛盾、冲突所具有的意义。另一种“完美”意指卓越,德性或道德上的至善,这种对“完美”的理解包含竞争、慎议、实践智慧等,这也是我支持的对于“完美”的理解以及追求完美的方式。

朱慧玲:我们都知道,由于人工智能的技术壁垒和资本的集中化,公众很难参与一些关键的决策过程(比如自动驾驶的伦理算法设计、人脸识别的隐私边界等)。如果这些关键决策和人工智能的发展方向仅由工程师和投资人决定,是否会形成“技术黑箱政治”并进一步削弱民主慎议的空间?我们应建立怎样的机制,以确保技术服务于社会的公共善而非资本利益?

桑德尔:的确如此,这也是我非常担忧的一个方面。我一向警惕技术官僚对于公共哲学的侵蚀,因为就像你说的,它很容易会垄断话语权,将公共意见排除在外,从而压缩公共讨论的空间。然而,有很多问题并不只是技术层面的,更是与人的尊严、好的生活和社会、人类幸福相关的道德问题。

因此,我们需要更多的伦理思考、更多的公共参与和公共讨论,大家一起讨论什么是我们值得追求的生活,反思包括人工智能在内的科学技术在创造我们的美好生活的过程中应当扮演怎样的角色,受到哪些限制等。我想,像我们这样的思考和讨论,就是一个好的开始。

朱慧玲:近几年您集中讨论了优绩主义(Meritocracy)的黑暗面及其对美国社会的影响。您觉得优绩主义最核心的问题是什么?您与其他反对优绩主义的哲学家的观点有什么不同?

桑德尔:所谓“优绩主义”,在一般意义上是指,社会中的物质财富和政治权力要依据个体的才能、努力或成就,而非出身、家庭财富或社会阶层加以分配。也就是说,个人在社会中获得地位上升和经济报酬的机会与数量,与自己的努力和才能直接相关。

一些反对者认为,优绩主义理念本身是一个不可能实现的神话,因为现实中从来不可能有真正的、彻底的机会平等来充当优绩主义的起点。有些反对者担心它的盛行会导致政治撕裂,造成经济不平等,不仅不能促进社会流动性,反而会形成新的阶层固化等;

另一些人则认为,我们现在面临的问题是还没有真正实现优绩主义。现实中,并不是真的“只要你努力就能成功”,这一点从各大名校每年录取的学生中富人孩子所占的高比例就能看出来。你也跟我说过,有中国同事指出,“中国的问题是优绩主义不够,而不是太多”。

然而,我想说的是,即便是最好的、最充分实现的优绩主义也是糟糕的。这听起来似乎有点背离我们的直觉,因为一般而言我们认为只要实现了优绩主义的理念,那就是一个正义的社会。然而,优绩主义理念本身就是有问题的。

首先,优绩主义会导致对立的社会心态:成功者会认为自己所拥有的都是自己努力的结果,是完全应得的,并且会产生傲慢的心理;失败者则会产生自卑的心理。这两种对立心态会严重冲击社会团结。其次,在现代教育体系下,优绩主义会促使人们获得更高的学历,去上大学,上好的大学,这暗示着:如果你不上大学,那么你就得为自己的失败负责。这会造成社会的分裂。可以说,当前美国最深层的分裂就存在于受教育者和那些没有学历的人之间。

最后,优绩主义所导致的对立心态和社会分裂,既伤害了成功者,也伤害了失败者,还会让社会失去公共讨论的空间,从而对公共善造成腐蚀。所以,在我看来,优绩主义理念本身就存在问题,它会导致一系列深层的社会问题,这也是最初迈克尔·杨(Michael Young)在合成这个词时想表达的本意。

精英的傲慢,[美]迈克尔·桑德尔

中信出版社,2021

朱慧玲:2022年至2023年间,我有幸在哈佛大学燕京学社跟您合作研究优绩主义在中西方的表现及影响。中国也是一个受优绩主义影响至深的社会,无论是在传统社会还是在当代社会,“论功行赏”“只要努力就能成功”的理念一直对中国社会产生着重要的影响。您多次来到中国,与中国的高级知识分子、精英人士以及学生都有过深入的交流,您在现实中感受到优绩主义对于中国的影响了吗?

桑德尔:对,在我们的研究中,我关注到中国的优绩主义跟我所说的优绩主义有所不同。我所讨论的优绩主义更多的是经济的分配正义,它与社会财富和机会的分配有关;中国的优绩主义在传统社会更多体现为政治权力的分配。让我感兴趣的是曾经的科举制和现在的公务员考试、高考是有着优绩主义的脉络关联的。

那些经过高考选拔出来的孩子让我印象深刻,他们非常优秀。我通过跟他们直接或间接的交流也了解到,他们的备考过程非常艰辛,他们及其家庭都为高考付出了非常大的努力。这些方面与我在美国所讨论的优绩主义有所类似,所以我也希望更多地了解高考背后的优绩主义理念对于中国社会究竟有着怎样的影响。我也从很多学者那里和网络上了解到中国青年人当中的“躺平”文化和“内卷”现象,我觉得这跟优绩主义的理念也有很大程度的关联,当然这需要更进一步的分析和研究。

朱慧玲:可以介绍一下您新近及接下来的研究方向吗?

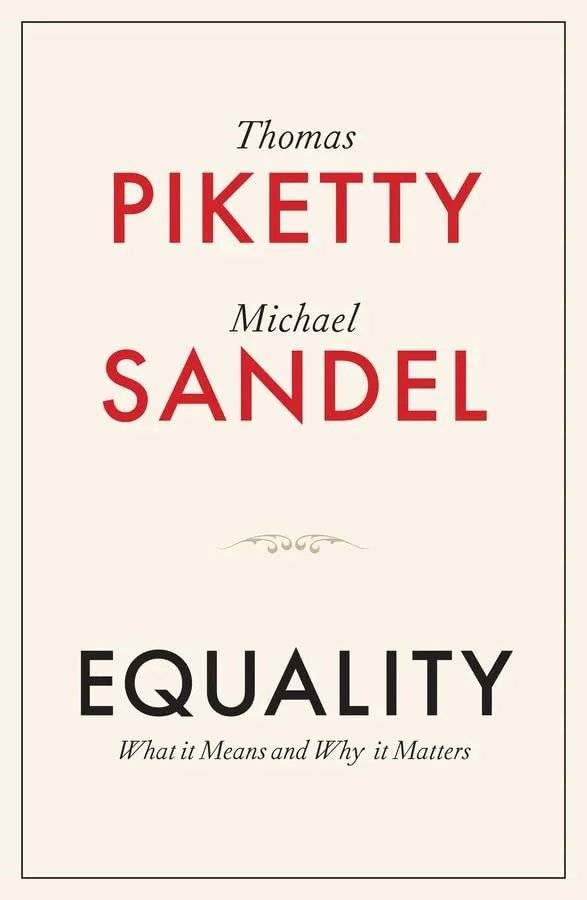

桑德尔:我在今年年初出版了一本书——Equality: What It Means and Why It Matters?(《平等:它意味着什么以及为什么它很重要?》),它其实是我跟著名经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)的对话。

Equality, Thomas Piketty & Michael J.Sandel

Polity 2025

2024年5月,我们在巴黎经济学院就市场的道德界限和左翼的未来进行了一次对谈,并在接下来的几个月里一直通过电子邮件交流,围绕身份认同与归属感问题展开辩论:边界在何时具有意义?如何在民族主义和国际主义之间找到平衡?我们对移民的责任是什么?如何让美国人相信这个体系是公平的?

我们从经济学、哲学、历史和时事等多重视角审视人类在实现更大平等方面取得的进展,同时也直面国家内部与全球范围内依然存在的财富、收入、权力与地位的极端分化,并深入思考:在政治动荡与环境危机深重的当下,我们能做些什么?

我们达成了诸多共识,比如应当扩大对医疗、教育的普惠性投资,实施更高累进税制,遏制富豪阶层的政治影响力与市场的过度扩张。但变革的尺度与速度该如何把握?应当优先推进物质层面还是社会结构的革新?当民族主义势力回潮,社会变革的前景几何?面对大规模移民与全球气候变化带来的挑战,左翼力量应如何处理爱国主义与地方团结等价值观的冲突?

这些都是在我们的对话中呈现出来的问题,同时也揭示出一条残酷真相:通往更平等社会的进程永非坦途,必然伴随深刻的社会冲突与政治博弈。它们也是我接下来将持续关注的话题。

本文来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),原载于《信睿周报》第151期,作者:朱慧玲(首都师范大学政法学院哲学系)

相关推荐

你觉得AI会代替人类思考吗?

哈佛商学院教授:交易平台创业者如何打造下一个Airbnb、Uber?

我的AI写作法:思考在人,表达靠AI

普林斯顿计算机教授炮轰“伪AI”:精心炮制的随机数生成器罢了

哈佛毕业10年回头看:大批中国孩子过早牺牲于“爬藤算法”

那一只演奏莫扎特的AI

AI能判断性取向?不服气的我做了个实验,结果……

别让AI替你说出那句“我觉得”

朗播网创始人:AI 代替老师是个伪命题

顶级AI学者邢波教授:机器学习缺乏清晰理论与工程框架,需重新思考评估方法及目标

网址: “反对完美”的哈佛教授:我不信AI能代替你思考 http://www.xishuta.com/newsview141282.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519