刚毕业的AI博士,滞销了

AI博士,远没有外界想象中风光。

毕业即享百万年薪的传奇,仅属于金字塔尖的一小撮人。绝大多数普通AI博士并不具备市场议价权。

他们中,有人为凑够顶会论文无奈延毕,有人因缺少熟人推荐与心仪岗位失之交臂,有人因研究方向并非热门在企业难觅用武之地。

顶端人才被企业重金争抢,平庸的AI博士则在人才鱼塘里徘徊张望。这个群体的就业图谱,正呈现出残酷的两极分化。

一、大厂够不上,中厂养不起

邮件开头“很遗憾”三个字映入眼帘,王浩然意识到自己只是招聘方的一个“备胎”。他没有继续往下读,直接删除了这封来自心仪公司的邮件。

王浩然是上海某985院校大模型算法专业的博士研究生,这一专业方向正值AI赛道的风口。不过,由于就读的学校不算顶尖,且论文成果仅达到毕业基本要求(两篇顶会论文),去年参加秋招时,王浩然接连遭到多家公司拒绝。

公司拒绝的方式,被他戏称为“泡池子”。

从初面到终面,走完一套面试流程通常需要一周左右。终面结束后,王浩然总会陷入漫长的等待,十天半个月的沉默期已是常态。

最终等到“很遗憾”这句回复,意味着公司在候选人比中“钓到了更大的鱼”,而他则被留在了人才鱼塘里,没被对方捞起。

经历四五次这样的期待落空后,王浩然已逐渐习惯。但这一次被拒,还是出乎了他的意料。

这个岗位来自国内一家头部互联网大厂。由于研究方向与岗位需求高度契合,王浩然顺利进入了终面。

终面时轻松融洽的氛围,他至今印象深刻——直属领导气质亲和,聊起自己在学校做的科研项目时,王浩然不止一次从领导的眼镜片后看到肯定的目光。

领导不仅明确对他表达了欢迎,甚至提前告知了他加入团队后将担任的具体工作,让他有种“明天就要上岗”的错觉。

可一周后,王浩然却收到了这家公司的拒绝信。

大模型算法岗位在行业内虽炙手可热,但大厂放出的招聘名额通常有限。王浩然面试过的大厂,岗位招录比至少在10:1,应聘的一家国企研究所,招录比甚至高达200:1。

想到自己仅有两篇论文成果,王浩然没有死磕大厂,他同时投递中小厂作为保底。

但在中小厂的面试中,他通常撑不过二面。比起大厂,中小厂更注重用人性价比,期待高薪聘请的博士人才,能直接匹配公司业务需求。

在校期间,王浩然主要研究AI编程类课题。由于编程涉及AI应用的底层架构,该方向的算法能力可迁移至不同领域,这使他获得了医疗、金融领域大模型岗位的面试机会。

然而,当面试官发现他需要时间熟悉具体业务场景时,便终止了后续流程。毕竟对中小公司而言,高薪聘请人才后还需投入时间培养业务熟悉度,成本过高。

金九银十的招聘旺季已接近尾声,各家公司的招聘名额所剩无几。王浩然的微信里新增了十几位HR联系人,却仍未获得保底offer。

在社交媒体上,王浩然经常刷到同行们的“凡尔赛贴”。贴子里,优秀的AI博士们正被“幸福的烦恼”缠绕,不知该拿百万年薪去大厂打拼,还是留在学界当一名高校教师。在这种对比下,王浩然自认为属于“平庸的博士”。

他仔细收藏了这些帖子,时刻关注着“大佬”们的最终选择。因为一旦有人确定去向,其他公司就可能空出新的岗位,自己也就有了被“捞走”的机会。

“平庸的博士”在鱼池中徘徊观望,处在金字塔尖的博士们正在搅动时代风浪。

企业对顶尖人才的争夺持续白热化。字节跳动的“Top Seed”计划、华为“天才少年计划”、阿里T-Star计划等,为博士人才提供了极具吸引力的条件:科研自由、资源优先、百万年薪,这些只是最基本的诚意——前提是人才足够顶尖。

有消息称入选这类人才计划的应届AI博士,综合年薪已突破200万元,同时还能获得远低于市场价的期权等额外福利。而通常能进入这类项目的博士,名校出身、有重磅研究、竞赛大奖、实践丰富等标签几乎一样不少。

对于这类人才引进计划,王浩然从不点开。他觉得,如果不是刚好研究方向踩在了行业风口,自己可能连面试机会都难得到。

二、博士4年,攒不够入场券

踏入人才市场前,论文是A博士的硬性入场券。对于非热门研究方向的博士,则需要更多的论文来加持。

在博士二年级实习时,研究计算机视觉方向的张艺凡就意识到了这一点。

他在企业公开的招聘帖上看到,企业对AI博士的要求是拥有一至两篇顶会一作论文。但正在求职的师兄师姐告诉张艺凡,要是没参与过业界极具知名度的项目,想拿到面试机会,至少得有5篇论文成果才行。对业界来说,这是为数不多能衡量博士能力的可量化标准。

博士学制通常四五年,一篇论文从实验、撰写到发表常需一年,时间本就紧张。为达到就业门槛,张艺凡不得不体会“凑”论文的苦。

比起火热的大模型,计算机视觉是更传统的研究领域,研究历史久、技术成熟,想在熟悉范围内找创新点很难。师兄师姐说,一篇论文得有3个创新点才能中稿,有时迫于时间,张艺凡只能“为创新而创新”。

他曾研究恶劣天气下模型的环境感知,为增加创新点,他把常见的“在模型感知关键节点注重训练数据一致性”改为让模型在每一节点都注重。

实验后,虽然测出效果提升不大,但为了稿件能顺利中选,他还是硬着头皮写进了论文。

学界靠“策略”发论文的情况不少见。张艺凡发现,有些论文看似不同,实则在证明同一个已知结论,算不得真创新;有时跑通前人论文中的模型,却发现结果或数据与论文不符,除了吐槽几句“套路深”,也只能放弃。

讽刺的是,这些质量参差的文章,不少都登在行业顶会期刊上。

AI行业火热,学术界也拥挤。顶级会议AAAI今年主要技术领域接收近2.9万篇论文,几乎是去年的两倍,中国投稿占三分之二;五年前AAAI-21仅收9034篇,还不及现在零头。

短时间内论文激增,评审系统明显跟不上。大多期刊用“众包”模式凑评审,发过相关论文或有导师推荐就能当上评审,部分期刊甚至允许硕士生参评。

系统会按关键词随机分配审稿人,可AI跨领域研究多、单篇方向细,评审常因“摘要有共同概念”就被匹配,实则根本不懂论文内容,发表系统愈发混乱。

正在纽约大学机器学专业读博二的李睿峰,今年4月就因离谱评审栽了跟头。他的一篇论文,遭评稿人质疑未能被期刊收录。

这篇论文由师兄带领他完成,核心是通过算法设计,让机器人更精准识别需人类协助的时刻。他花半年跑通算法,又花近一年做实验,直到算法能让机器人在仿真与实体环境中完成所有任务,才进入最终测试。与同类研究中的算法对比后,该算法成功率高出一倍。

二人对实验严谨性和结果很满意,信心十足地投稿,期待为行业出力。

三个月后,李睿峰收到盲审结果:三位评审中两人给低分,质疑点恰是他们最满意的“实验严谨性”。

其中一位评审员给李睿峰发来一篇上月刚发表的论文,质问为何不测试文中算法;另一位则认为,算法中使用的关键概念没有介绍。

李睿峰又气又无奈,测试前人算法需先联系作者,可有时文中算法、数据未公开,作者还可能遍布全球,联络成本很高。因此学界共识是,可用于对比实验的论文,发表时间至少要比投稿时间早三个月。

至于算法关键概念,论文子章节早已专门解释。李睿峰觉得对方“压根没看懂”。

学界离谱评审并不少见,甚至闹出不少笑料。

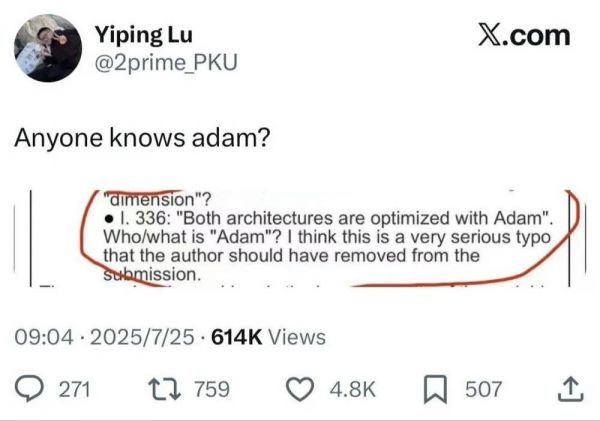

今年7月,机器学习顶会NeurIPS曾质疑研究者未解释“Adam”——这本是行业最常用的一种优化算法,只要接触过模型训练,就难以问出这种问题。

图 | 研究者在社交媒体上发出NeurIPS的评审意见

李睿峰此次投递的RSS(机器人科学与系统国际会议),是他敬仰的机器人领域顶会,他耐着性子委婉回复评审,但仍被否决。

李睿峰苦笑:“比起论文质量,更该反思自己的运气。”

三、好博士不一定是好牛马

博士阶段需常年深耕单一领域,张艺凡觉得这就像在狭长隧道里埋头摸索,等走到出口,才发现外面的世界和想象中全然不同。

今年年初,张艺凡进入国内某头部互联网大厂,参与多模态大模型研究项目实习。此前,他曾耗时10个月研究自监督训练原理,找到一套节省训练数据成本的方法,本期待能将这项成果在业界落地。

可认知脱节很快袭来:大厂坐拥充足的算力与数据资源,他在学校担忧的数据成本问题根本不存在,企业也不会在这类细枝末节上投入精力。

“此前的研究有用,但不多”,张艺凡无奈发现。

他在计算机视觉领域积累的专业知识,同样难在业界派上用场。当下行业聚焦商业化,大厂更倾向于打造“通用大模型”,靠全面的应用功能抢占用户入口,而非深耕单一功能的优化——就像如今各类AI应用的花式功能,多停留在“能用”层面,远未到“专业好用”。

张艺凡的研究聚焦计算机视觉细分方向,可企业更需要能整体优化模型的综合能力,这类细分研究对项目落地变现收效甚微。

实习期间,他做得最多的是根据不同场景,用现有模型微调出可落地的产品功能,而非发挥自己的专长。

即便身为AI博士,多数企业需要的仍是能助力变现的牛马。

张艺凡这类专业背景的博士,只有去到专做图像生成类模型的项目中,才有对口的用武之地。但行业里专做细分领域的大模型项目或岗位较少,或技术门槛低,不需要博士代劳。

为凑够论文发表要求,张艺凡在学校的几乎所有精力都投入到计算机视觉中的3D图像感知方向,极少关注领域外的技术。

第一次参加企业技术研讨会时,他彻底懵了:同事们讨论如何用现有大模型优化图像生成质量,他却一直纠结“多模态大模型如何理解图像”,忍不住提出疑问。

同事诧异地后仰脖子:“就是token化啊,大模型能把图像当文字一样理解。” 张艺凡才意识到,这是大模型基础原理,作为AI博士,问出这话 “有些愚蠢”。平日里同事聊前沿技术,比如大模型与AR技术交互,他更是完全插不上话。

实习中接触到大模型相关知识后,张艺凡本想调整后续研究方向,可听到领导说 “转正需6篇研究成果”,他还是决定在熟悉领域抓紧发论文。尽管这些研究对企业应用意义不大,但无奈是入职的刚性门槛。

实习结束后,他将社交网名改成“千里烟波”,觉得自己难在多变的AI行业抓住确定性,未来迷茫辽远。

同样在“凑”论文的李睿峰,还正在努力学习维护人脉。在他看来,AI博士的不少岗位要靠“熟人推荐”。

刚入学时,他在新生群看到一位大模型博士的分享:对方仅3篇论文,却靠同组师兄内推拿到苹果面试机会,最终成功入职。李睿峰明白,个人能力固然重要,但熟人推荐是关键敲门砖。

“AI行业圈子不大”,某一方向的优秀研究者有限,与他们有关联的人自然多了层“稀缺标签”。李睿峰常听说,企业会因仰慕导师名气录用其学生。加之AI行业计算资源昂贵、博士岗位薪资高,企业试错成本大,便更愿意相信熟人推荐的人选。

图 | 李睿峰提前参加企业招聘会拓展人脉

国内也有类似情况,不少公司AI团队负责人是高校导师或出自某高校实验室,其学生、师弟师妹便更容易拿到团队中的岗位。

最近,导师告知李睿峰自己认识国内某机器人公司创始人,这让他看到希望。若能获得推荐,毕业后可直接入职,且借导师的业界影响力,薪资会比其他应届生高不少。

临近毕业的王浩然,因未拿到合适offer,决定“战术性延毕”,回校攒论文、补实习,提升竞争力明年再求职。

在等待“被捞”的日子里,他总想起四年前硕士毕业时的场景:那时他学的还是传统NLP算法,然而当时就业市场却“遍地黄金”。即便没有对口经验,面对技术提问常坦言“不会”,国内头部大厂仍纷纷向他伸出橄榄枝。

可如今学历提升,岗位要求陡增,就业反而更严峻。

不久前,组里一位硕士师弟找王浩然聊天,执意要考大模型方向博士,对该领域就业前景充满期待。王浩然一算,师弟博士毕业至少还要五年,不禁担忧:届时这个专业是否还在风口,谁也无法确定。

AI行业日新月异,博士却需长期深耕单一方向,两条路线本就难以紧密契合。

思及此,王浩然给师弟回复:“读博一念起,顷刻天地窄”。

本文来自微信公众号:AI故事计划,作者:赵芮,编辑:张霞

相关推荐

别人家的博士生:人工智能博士毕业拿华为200万顶级年薪

“刚毕业能给100万,谁不去呢?”

对不起,AI博士年薪300万起步

清华历史学博士,选择毕业搞玄学

流水线上的深圳博士

“AI创业不需要清华博士,没上过学也可以”

就业不理想,读个博士就好了?

53岁教授冲击IPO,七名创始人五个博士,最低学历是清华本科

中国AI创业公司高管,都毕业于哪些院校?

如果梁文锋去读博士了

网址: 刚毕业的AI博士,滞销了 http://www.xishuta.com/newsview142448.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519