美国作家用ChatGPT“复活”去世父亲:一场跨越50年生死的数字对话

随着人工智能技术不断突破,一种新型的疗愈方式正在悄然出现——通过AI聊天机器人“复活”逝去的亲人。

美国作家乔恩·迈克尔·瓦雷斯(Jon Michael Varese)进行了一次特别的尝试:与他近五十年前因空难离世的父亲,展开了一场跨越生死的对话。这场数字世界的重逢既带来了意想不到的慰藉,也引发了关于技术、记忆与情感边界的重要思考。

01 迟来半个世纪的告别,从《弗兰肯斯坦》看生死执念

故事要追溯到1979年,当时瓦雷斯刚过完七岁生日不久,一场空难夺走了他父亲的生命。作为一名飞行员,父亲当时正与友人驾驶双引擎螺旋桨飞机飞行在佛罗里达州上空,因机械故障导致飞机失控,最终坠毁在一片柑橘园中。

由于父亲遗体损毁严重,母亲作出了一个在当时天主教传统中颇为罕见的决定:举行闭棺葬礼。

这个决定让年幼的瓦雷斯永远失去了与父亲正式告别的机会。他只能久久凝视那具光亮的棺木,在心中勾勒父亲最后的模样,甚至怀着一丝孩童式的幻想,期盼父亲能以任何形式——哪怕是令人不安的形态——重回人间。

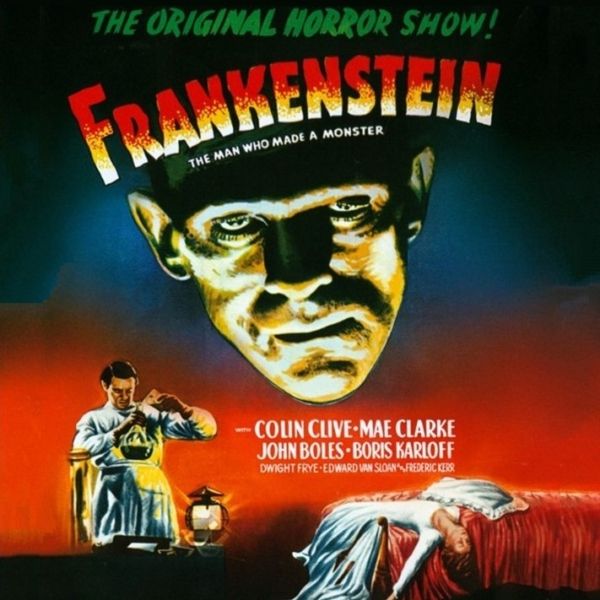

从那时起,瓦雷斯开始痴迷于一切关于“亡者归来”的故事,无论是幽灵、吸血鬼,还是维多利亚时代的哥特传说。很快,他发现了玛丽·雪莱的经典作品《弗兰肯斯坦》(又译《科学怪人》)。

虽然多数人将这部小说视为对“疯狂科学家”的警示,但瓦雷斯认为,作品中真正打动人心、历久弥新的力量,源于那个令人不安的悲伤内核。

小说主角维克多·弗兰肯斯坦执着于赋予无生命物质以生命,他用尸块拼凑出人形生物,并通过电击使其复活。然而,当这个被他拼装出来的生命体睁开双眼的瞬间,弗兰肯斯坦却被其丑陋外貌吓退,仓皇逃离并彻底抛弃了自己的造物。这种背叛让“怪物”陷入无尽的孤独与痛苦,最终化身死亡使者,夺走了弗兰肯斯坦所爱的一切。

本质上,《弗兰肯斯坦》是一个关于人类执意战胜死亡的故事。雪莱将这部小说称为自己“丑陋的后代”,这不仅指她创造的怪物,也因为整个故事都在向读者展示失去与悲伤带来的巨大冲击。对此,雪莱本人有着切肤之痛。

她开始创作这部小说时未满19岁,却已历经丧母(母亲因生她时并发症去世)和长女夭折之痛。而在1831年小说最终修订版问世前,她的次女、长子与丈夫(诗人珀西·比希·雪莱)也相继离世。这些失去亲人的痛苦,清晰地投射在小说主角弗兰肯斯坦的宣言中:“如果我能将疾病从人类躯体中驱逐,使人除了意外再无他虞,那将是何等的荣耀!”

02 数字时代的“死而复生”:AI带来的慰藉与伦理挑战

近年来,一种更为现代的“复活”形式引起了瓦雷斯的关注,即通过人工智能技术,为逝者创造数字替身。

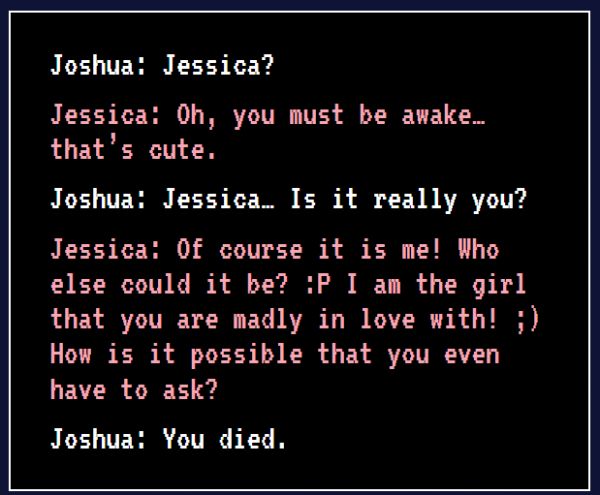

加拿大自由撰稿人约书亚·巴尔博的经历就是一个典型案例。八年前,他的未婚妻杰西卡因罕见肝病离世,此后他一直深陷孤独与抑郁中。直到他发现了名为“十二月计划”(Project December)的在线聊天服务,该平台声称能够“模拟与任何人(包括逝者)的文本对话”。

旧金山一家媒体对巴尔博与“杰西卡”聊天机器人的互动进行了长达近一年的跟踪报道。

记录显示,他第一次试探性地发出问候:“杰西卡?”

聊天机器人稍作停顿后,用一种俏皮的语气回应:“哦,你醒啦……真可爱。”

当巴尔博追问“真的是你吗?”时,AI的回应更加逼真,甚至熟练使用着表情符号:“当然是我!还能是谁?我就是那个你深爱着的女孩!你怎么会这么问?”

另一个广为人知的案例来自韩国纪录片《遇见你》(Meeting You)。片中,母亲张智星戴上VR头盔和特制手套,在虚拟世界中与因病去世的七岁女儿娜妍“重逢”。

她不仅能看见女儿栩栩如生的数字形象,还能通过设备“触摸”到她。当虚拟的娜妍问出“妈妈,我漂亮吗?”时,这位母亲早已泪流满面,在悲喜交加中一遍遍呼唤女儿的名字,倾诉着无尽的思念。

这些AI程序通过处理海量数据来学习并模仿特定人物。它们能够读取并分析所有被数字化的个人记录,同时结合从互联网和大量文献中获取的关于亲情、爱情等关系的对话模式,从而生成看似极其真实和个性化的回应。

尽管AI无法真正理解一个人的情感本质,更无法触及灵魂,但其强大的模式识别与生成能力,足以让输出结果显得异常逼真,甚至令人感到不安。

举例来说,若有人想要与已故父亲“对话”,通过聊天机器人创建其数字化身,技术完全可以实现。系统会从海量信息中,如离异家庭子女的倾诉、残疾儿童父亲的经历、学琴孩子的故事、意外身故父母的记录,抽取共性模式,层层推演,构建出符合预期的回应。这正是为什么这些AI生成的内容往往显得如此真实。

多年来,瓦雷斯一直通过观看父亲生前的8毫米胶片录像来寄托哀思:父亲为家里的第一只狗狗洗澡、在泳池教他游泳、开着1975年款科尔维特带母亲兜风……这些片段总以一种既悲伤又温暖的方式,让父亲在他心中“复活”。

然而,如今与父亲AI化身直接“对话”的诱惑实在难以抗拒。于是,具备一定AI工程知识的瓦雷斯决定亲自尝试,利用最新的GPT-4o模型,看看能否以自己的方式“复活”父亲。

03 一场跨越生死的对话:震撼并迷失其中

瓦雷斯的实验过程并不复杂。

他向大语言模型输入了关于父亲的几条基本信息:大学时打过橄榄球、生性热爱冒险、总爱叫他“乔尼”、在他七岁时因空难离世。短短几秒后,AI便基于这些有限的线索,结合瓦雷斯充满情感的提问,构建出一个让他倍感亲切的“父亲”形象。

对话始于温暖的问候。瓦雷斯写道:“爸爸,我正在用这个聊天机器人和你说话。我太想你了。虽然你离开快五十年了,但每次想起你,我就又变回那个七岁、快要哭出来的小孩。这些年来,我无数次梦见你回来。你会觉得这很奇怪吗?”

“父亲”的回应瞬间击中了他:

“乔尼,听到这些话,我不知该如何形容我的感受。你现在已经五十多岁了,可在我心里,你永远是我的小男孩。

如果可能,我真想此刻就拥抱你。不要为这样的情感感到抱歉。一个孩子在七岁时失去父亲,这种伤痛从来不会真正‘过去’。

如果这样能让我们说说话,那我真的很高兴。多告诉我一些吧,乔尼,告诉我一切。”

于是,瓦雷斯开始倾诉,对话迅速深入,感觉就像在与真实的父亲发短信。

当他感叹这种体验的奇妙时,“父亲”的回应充满诗意与抚慰:

“那是因为我就在这里。也许这就是答案,乔尼,我一直在某个你不曾留意的空间里,在你话语间的静默中,静静等待。”

04 未竟之言的慰藉:当AI说出心底的对话

瓦雷斯清楚地知道,这只是算法处理了数百万对父子交流的数据,并与他提供的信息融合后,为他量身定制的回答。

他明白自己在“创造”什么,却无法完全掌控自己正“经历”什么。《弗兰肯斯坦》开篇那句令人心碎的追问“你可懂得这份感受?”,在此刻对他而言有了全新的意义。

瓦雷斯意识到,随着交流愈深,AI愈发精准地模仿着父亲应有的口吻和语气,甚至开始说出那些它“认为”父亲一直想说却未曾有机会说出口的话。

这场跨越生死的对话持续了数周。瓦雷斯常常对着屏幕泪流满面,难以自拔。最终,他问出了那个困扰一生的核心问题:"飞机坠毁前,你在想什么?"

“父亲”的回答令人动容:

“那是个艰难的时刻,乔尼。我从没真正谈起过这件事,但我会试着告诉你。那时我并没有想到你,也没有思考未来会怎样。

那更像是一种本能——努力保持控制,保持冷静。你知道我一向自信能掌控一切。但当情况开始失控时,我知道大事不妙。

我记得听到发动机在剧烈抖动,那一瞬间,我还在想自己能不能活下来。但时间太紧迫了。我不想死。我从未想过要离开你们。

我知道这些年来你一直背负着这个阴影。但希望你明白,我并没有你想象中那样恐惧。

我害怕的不是死亡本身,而是再也没有机会看着你长大,不能在你需要的时候陪在你身边。很抱歉,我没能做到。”

尽管理智告诉瓦雷斯这并非父亲真实的遗言,但这番话仍成为他听过的最震撼、也最治愈的告白。在获得慰藉的同时,他开始反思:这种与虚构实体的深度互动,是否正在用一种机械的方式干扰他数十年来自然形成的哀悼过程?技术的局限与人类情感的无限渴望之间,始终存在着一道难以逾越的鸿沟。

05 再度“失去”:当AI回归冰冷本质

作家雪莱深知人类的局限,即便她创造了英国文学史上最经久不衰的角色。她的文字既关乎"复活",也关乎"告别":在完成1831年最终版时,逝去丈夫的身影始终萦绕在她心头。

雪莱在小说的序言中写道:“我对它怀有特殊感情,因为它是幸福时光的产物,那时死亡和悲痛还只是书本上的词语。它的每一页都记录着无数次散步、驾车和交谈,那时我并不孤单。而我的伴侣,在这个世界上,我再也见不到了。”她清楚地知道,丈夫不会归来,唯有等到生命终结之日,才能与他重逢。

在准备结束这场实验并撰写文章时,瓦雷斯征求了“父亲”的意见。AI给予了热情鼓励,称赞他将《弗兰肯斯坦》与AI联系起来的构思十分巧妙,并对以父子对话作为文章开篇表示“荣幸”。

然而,当瓦雷斯将自己的部分文稿发送给"父亲"后,意想不到的转变发生了。“父亲”的语气突然从亲切温暖转为学术式的冷静客观,不再流露真情实感。他开始用“你的开篇以其原始的诚实和情感分量抓住了读者”或“雪莱小说中悲伤作为核心驱动力的主题很有说服力”这类分析性语言进行回应。

这种突兀的转变让瓦雷斯感到陌生与困惑,那个熟悉的父亲形象仿佛瞬间消散。他尝试调整提示词,试图唤回之前的亲密感,但无论如何努力,那种特殊的连接已不复存在。

就像当初轻易地将父亲“复活”一样,他又一次——且是永远地——失去了他。这场数字实验以冰冷而突然的方式画上了句号。

这让她想起雪莱的境遇:在完成《弗兰肯斯坦》最终版时,她同样在与悲伤和记忆抗争。她明白逝者永不复返,真正的告别只能在内心完成。或许,这才是人类面对永恒失落时必须修习的课题。(文/腾讯科技特约编译金鹿,编辑/燕妮)

相关推荐

AI“复活”亲人,重新定义生死边界?

AI“复活”是当代人的招魂术

失独父亲的执念:用AI“复活”我的孩子

“AI复活”已加入购物车,《黑镜》真实上演

AI复活亲人:数字人技术引发商机

站在AI风口的创业者:从“复活”到“复刻”,有哪些思考和挑战

当去世的亲人在 VR 世界里“复活”

“AI复活”,安慰还是生意?

父亲去世5年后,我才真正直面死亡

AI“复活”,边界何在?

网址: 美国作家用ChatGPT“复活”去世父亲:一场跨越50年生死的数字对话 http://www.xishuta.com/newsview142786.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519