谁在带队小鹏机器人:IRON背后的四位关键人物

发布会一战封神、步伐魔性到一度被万人质疑是「真人扮演」的小鹏机器人「IRON」,其「皮套」之下——

究竟是一支怎样的团队?

挂一漏万,但量子位一通深挖后发现:

如今掌舵小鹏机器人业务的核心人物中,最为公众熟知的,大约有四位。

而这四位大佬的履历,也都是一路闪光——

谁在带队小鹏机器人?

米良川

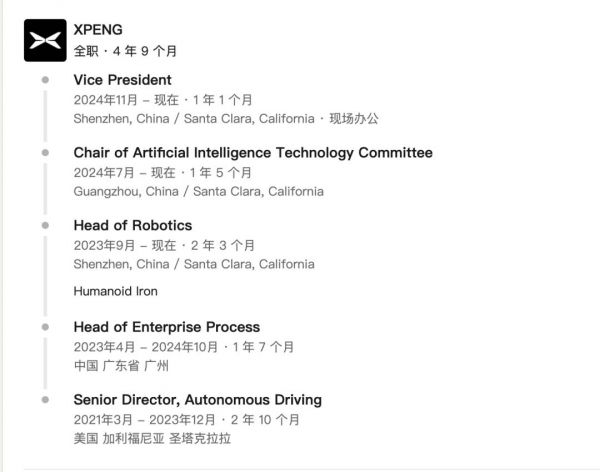

米良川,现任小鹏汽车机器人副总裁、AI技术委员会负责人,小鹏机器人当之无愧的「一号位」。

之所以这么说,因为他负责统筹人形机器人项目的技术路线、组织架构与产品落地——几乎每个关键环节都有他的身影。

最近,米良川在Robox的采访中指出——IRON之所以能有如此惊艳的表现,离不开其独特的腰部设计。

新一代IRON其实做的不是「腰」,而是「脊柱」。

具体而言,团队这次依然是从人类的生物构造上获得的灵感,从脊柱、到肌肉群、再到腹腔、甚至最外层的皮肤,这一切都是仿人类设计的。

当然,听起来好像本就理所应当,但实际的训练过程还是相当地狱的。

事实上,就在八个月前,IRON还远远没有像发布会上一样的超拟态猫女步伐,这一能力,几乎是在3月份的某天,一夜涌现出来的。

可就在3月的一个晚上,IRON在倒退行走时突然变得非常拟人。这是我们生成式控制器的一个拐点,但我也说不清楚到底是哪次优化带来了变化,只能说当数据和算力达到了一定程度,就实现了阶跃。

米良川在采访中感慨道,虽然看似是一夜涌现,但小鹏团队为此付出了巨大努力,但所幸实际效果远远超出预期。

除了腰部之外,IRON的前脚掌也增加了自由度,再加上自研的生成式控制器。

米良川与小鹏汽车的缘分始于2021年,当时他出任自动驾驶高级总监。

在此期间,他带领团队参与辅助驾驶系统的算法与架构建设,为小鹏的自动驾驶能力奠定关键基础。

两年后,米良川升任企业流程负责人。

而真正让他站到聚光灯下的,是小鹏汽车2023年开始的人形机器人项目——「IRON」。

2023年9月,米良川任职小鹏机器人事业部负责人,全面统筹产品研发、算法平台与落地试验。

此后,他进一步出任小鹏汽车AI技术委员会主席,并晋升为公司副总裁,正式成为小鹏智能战略的核心人物之一。

至今,米良川在小鹏的职业生涯也已接近五年。

1999年,米良川考入中国科学技术大学,隶属中科大9923班,主修电气工程,研究方向是高速数据采集系统。

本科毕业后,米良川选择赴美深造,在爱荷华州立大学攻读机器人学硕士,专注于二维、三维几何拟合与动态控制。

研究生期间,他还曾在卡内基梅隆大学机器人研究所担任电气工程师,为医疗服务机器人开发避障系统,也为无人机设计激光导航方案。

2005年8月,硕士刚毕业的米良川便收到了英伟达的offer。

不过,彼时的他也许不会想到,这一干,就是整整十年。

起初,他担任软件工程师,负责Macintosh平台的OpenGL图形开发,以及新一代GPU在Mac系统上的适配与调试。

在那段时期,他深入参与了GPU底层驱动、图形渲染与系统移植等核心技术工作,为英伟达的图形生态打下坚实基础。

两年后,他晋升为高级软件工程师,主导多代GPU的仿真与系统移植,并推动Tegra SoC平台在图形与立体显示方面的落地应用。

在此期间,他设计并实现了Tegra产品的OTA云架构,该架构后来成为NVIDIA DRIVE自动驾驶平台的重要底层组件。

2013年,他进一步升任高级软件工程经理,负责统筹美国与中国的五个Android软件团队,协调跨国研发、推进技术整合与人才扩张。

2015年,米良川结束了在英伟达长达十年的职业旅程,回国联合创立了米文动力,出任首席技术官。

这家初创公司早期定位为机器人与无人机控制平台服务商,米良川负责总体工程设计。

然而,这段创业经历仅持续了一年。

2016年,米良川再次回到英伟达,继续深耕自动驾驶与AI方向。

不过,虽然他离开了米文动力,但不久,他又通过英伟达和米文动力搭上了桥。

2017年前后,英伟达的Jetson平台进入商业化推广阶段,而米文动力在这一节点上成为其生态合作伙伴,开始提供基于NVIDIA Jetson的边缘计算解决方案。

此后,双方的合作关系愈加紧密,米文动力现在已经成为了英伟达的重要生态企业之一。

好了,再说回米良川重新续上的英伟达之旅。

从2016年起,他投身于英伟达自动驾驶事业部,历任高级深度学习工程师与自动驾驶工程经理,专注于模型推理优化、系统性能和自动泊车等核心技术方向。

然而,回归英伟达不到五年,米良川再次离开了这家陪伴自己成长将近15个年头的公司。

不过这一次,不再是短暂告别。

看完IRON背后的一号人物,再来看看,何小鹏给米良川的团队中,还安排了哪些大佬——

陈杰

陈杰,小鹏机器人团队的新晋核心成员,于2025年7月中旬正式加盟小鹏机器人团队,负责强化学习。

根据AI科技评论报道,陈杰在加盟小鹏前曾与国内多家具身智能公司接触,最终选择小鹏主要有两点原因:

首先,小鹏在机器人本体研发方面起步较早,有一定的技术积累。

更重要的是,小鹏最近车卖的不错,目前账上已囤积了接近500亿元人民币,这么看来研发资金肯定也少不了。

值得注意的是,陈杰是业内公认的具身智能大牛,在加入小鹏前,他就曾任字节跳动Seed团队强化学习负责人。

陈杰本科就读于香港大学,后到哈佛大学攻读博士学位,方向是AI和强化学习。

博士毕业后,他曾在自动驾驶独角兽Momenta工作。

葛艺潇

葛艺潇——

小鹏机器人新成立的智能拟态部的创始主任及首席研究员。

葛艺潇本科毕业于华中科技大学工程专业,后在香港中文大学MMLab攻读博士。

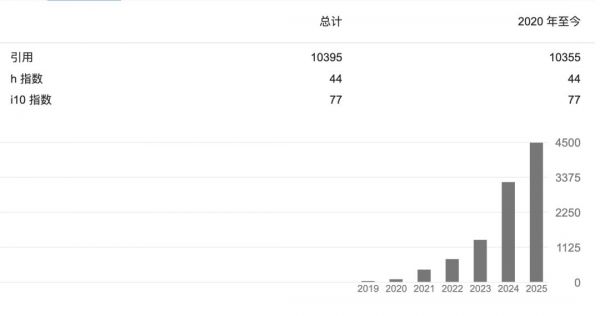

据悉,她的主要研究方向在于多模态,曾领导多项开源项目,发表了数十篇顶会论文,在学术圈有不错的影响力。

截止目前,葛艺潇的谷歌学术引用次数已破1w。

博士毕业后,葛艺潇加入腾讯ARC实验室首席研究员,年仅28岁就晋升为腾讯T12技术专家,曾连续2年获得腾讯颁发的技术突破奖。

刘先明

其实,IRON的背后,除了小鹏机器人团队之外,也少不了小鹏汽车自动驾驶部门的努力。

据Robox报道,小鹏汽车自动驾驶负责人——刘先明——正率领团队倾力援助小鹏机器人的研发。

目前,刘先明团队正在尝试拆掉VLA中从Vsion到Language的转译部分,从而减少信息损失、加快推理速度。

刘先明指出,传统VLA最大的问题在于它用离散的语言来连接图像,这一过程有大量的信息会丢失,最终使得训练数据获取成本升高,不能大规模训练。

而他们所提出的第二代VLA,则旨在去除语言这一中间层,让视觉与语义的直接对齐,这让自监督训练成为可能,因此更容易Scaling。

刘先明于哈尔滨工业大学获得计算机科学博士学位,并于伊利诺伊大学香槟分校取得电气与计算机工程博士学位,研究方向涵盖深度学习与计算机视觉。

此前,他还曾作为访问学生在清华大学和德克萨斯大学圣安东尼奥分校修读计算机科学。

除高校外,他还曾在微软亚洲研究院、百度IDL、Adobe与Facebook等顶尖研发机构任职,从事视觉感知、深度学习与卫星图像计算等前沿课题。

在Facebook Connectivity Lab,他带领团队利用计算机视觉从高分辨率卫星图像中生成全球人口密度分布数据集。

此后,刘先明加入Horizon Robotics,担任Applied AI Lab研发负责人,专注于嵌入式AI与感知算法落地。

2020年起,他在Cruise工作了四年,领导检测、分割与新型传感器方向的研究,推动自动驾驶感知系统性能优化。

刘先明表示,这四年是一段非常充实而精彩的时光。

2024年3月,他加入小鹏汽车,担任AI团队负责人。

IRON的来时路

事实上,小鹏在具身智能领域的人才积累,从一开始就相当深厚。

2020年秋天,何小鹏亲自前往深圳,收购了一家专注于机器狗研发的初创企业——多够机器人。

这家公司是国内最早实现四足机器人技术落地的团队之一。在创始人赵同阳的带领下,他们仅用了不到两个月时间,就完成了第一代机器狗的研发。

至于在当时具身智能尚未成型的环境下,一家汽车企业为什么要收购一家看似八竿子打不着的四足机器人公司,离不开何小鹏敏锐的直觉。

彼时,小鹏汽车的主营业务刚刚实现扭亏为盈,再过几个月就是IPO。

但何小鹏并没有光顾着喜悦,而是开始思考汽车之外的第二、第三增长曲线——

一个,是飞行汽车;另一个,就是具身智能方向的四足机器人。

于是,他向赵同阳抛出橄榄枝。

不久后,小鹏正式收购多够机器人,并与赵同阳共同创立了「鹏行智能」,这成为小鹏机器人业务的起点。

不过,当时的机器人业务还处在起步阶段,正是烧钱的时候。

其中相当一部分资金被投入到了人才争夺战中。

据悉,在鹏行智能成立初期,公司一度开出了高达400万元人民币年薪的顶级薪酬,用来挖掘业内顶尖技术人才。

如此诱人的薪资待遇,自然吸引了不少天才大牛的加入,团队规模一度扩张到三百人左右,其中就包括如今在英伟达担任研究科学家的达兴烨。

然而,机器人的研发并没有如最初设想般顺利。

彼时的小鹏汽车已进入规模化运营阶段,组织庞大、流程复杂,试错成本高昂,研发节奏远不及那些轻装上阵的初创公司。

更棘手的是,公司在技术路线上的态度一度摇摆不定。

其中吵得最凶的,就是——「是否要入局人形机器人?」

当时,公司内许多专家都不看好人形机器人的发展,认为技术尚不成熟,相关项目也因此一度陷入停滞。

而就在这一时期,GPT时刻爆发,具身智能的火苗被彻底点燃。

看到这一切后,赵同阳敏锐地意识到,AI正在重塑人形机器人的底层逻辑——现在要是再不做,可能就真来不及了。

他当即找到何小鹏,表明自己非做人形机器人不可。

结果是得偿所愿。

2023年4月,赵同阳在公司内部重新组建了一支二十多人的小团队,全力入局人形机器人。

仅仅半年后,他们就打造出了小鹏的首款人形机器人——PX5,也成为后续「IRON」项目的起点。

不过,经历了那场关于技术路线的内部拉扯后,赵同阳逐渐意识到——在大公司的框架内,很难把人形机器人做好。

没多久,他选择离开小鹏,随后创立了众擎机器人

这场离职风波在小鹏内部引发了不小的震荡。机器人团队一度从三百人锐减到七十多人,包括达兴烨在内的多个核心骨干都纷纷离职。

就在此时,米良川被紧急调任,成为小鹏机器人事业的一号位。

在他的带领下,团队逐步恢复秩序,重新启动扩招计划。

到如今,小鹏机器人的研发团队已回升至两百余人,陈杰、葛艺潇等新成员也在今年相继加入。

而这一次,小鹏在做人形机器人这条路上显得更加坚定——公司已正式将机器人确立为继智能汽车、飞行汽车之后的第三条增长曲线。

诶等等,一家车企在战略上全力押注人形机器人,这条路径……

好像有点眼熟啊。

「中国版」特斯拉的新征程

其实吧,自小鹏汽车进入大众视野以来,就有不少从业者就觉得,小鹏是当时国内「造车三兄弟」里是最像特斯拉的那一个。

就连何小鹏自己也豪不避讳,他多次在公开场合说过,自己是被特斯拉的理念启发,才决定亲自下场造车。

事实证明,后来小鹏推出的几款车,的确能看到不少特斯拉的影子——

2020年,小鹏的第二款车型P7正式交付后,有车主在《连线出行》的采访中调侃道:P7简直是小一号的Model 3。

提到车以后,我发现P7的B柱刷卡开门、车头的前备箱、位于车顶的双闪灯按钮等设计,都与Model 3相似,只不过前者比后者小了一号而已。

而这几年,随着小鹏转向纯视觉自动驾驶方案和全力押注Robotaxi,小鹏汽车和特斯拉好像越来越「英雄所见略同」。

唯一的分歧,或许只剩下了飞行汽车。

今年11月初,小鹏的飞行汽车启动试生产,据悉已经拿下近5000台订单,计划2026年量产交付。

然而不到一周,人形机器人「IRON」的爆火,似乎又把小鹏拉回了「中国版」特斯拉这条河里。

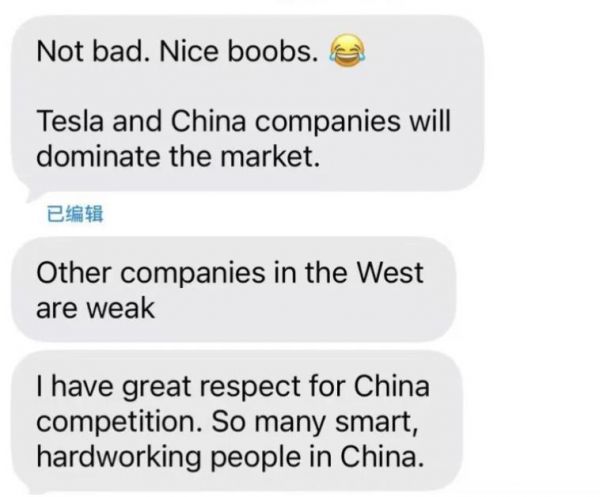

但在这件事上,曾一度对中国新能源汽车略显轻蔑的老马,态度突然一百八十度大转弯——

不错啊,身材挺好。特斯拉和中国公司将垄断人形机器人市场,咱这边的竞争对手都不太行。我非常尊重中国的这些同行,中国有很多聪明、勤奋的人。

不过,老马如今能表现的如此海纳百川,或许也是来自绝对的自信……

截至11月7日,以披露的9.53亿股为基准,小鹏汽车的美股市值约为213亿美元。

相比之下,特斯拉的这一数字是——

14300亿美元,小鹏汽车的67倍。

参考链接:

[1]https://mp.weixin.qq.com/s/-v0A7Q1f8EHEp_WA5sb6jA

[2]https://eu.36kr.com/zh/p/3433980784938631[3]https://www.sohu.com/a/952339997_121954550

[4]https://geyixiao.com/

[5]http://gairdao.com/app/articles/sxxgrbae

[6]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11631630

[7]https://www.linkedin.com/in/lc-liangchuan-mi-8058995/

本文来自微信公众号“量子位”,作者:Jay,36氪经授权发布。

相关推荐

谁在带队小鹏机器人:IRON背后的四位关键人物

小鹏AI机器人Iron正式亮相,何小鹏称没有500亿做不好AI机器人

小鹏Iron人形机器人首次亮相:国内供应链梳理

为了证明机器人真假,小鹏现场剪掉IRON裤子和皮肤!

小鹏Robotaxi和IRON发布:物理AI“安全大考”才刚刚开始

小鹏Iron是阿知目前看到的设计感最强的具身机器人…

小鹏女性人形机器人里藏真人?何小鹏用一镜到底视频回应

华为、小鹏加码布局!人形机器人龙头15天11板

小鹏发布多项AI新成果,将与高德合作Robotaxi

揭秘小鹏机器人:挖来英伟达大牛,产线已落地几百台|智能涌现独家

网址: 谁在带队小鹏机器人:IRON背后的四位关键人物 http://www.xishuta.com/newsview144157.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519