关店,注销,转让!暴利KTV活不下去了...

商界导读:KTV二十载的风光,一去不复返。

KTV行业进入下坡路是从2015年开始的。

2015年,头部品牌钱柜的北京首家门店“朝外钱柜”闭店,成为这个1200亿行业走向落寞的转折点。紧接着,万达集团旗下80多家大歌星KTV全面关店,同样的谢幕故事,在全国各个城市的夏绿地、好乐迪、K歌之王等陆续上演。

KTV二十载的风光,一去不复返。

相关数据显示,2015年KTV经营场所数量达到行业峰值,超12万家KTV遍布全国;但到了2016年,60%的KTV关店,数量从12万家断崖式降至5万多家。截止2022年末,全国KTV仅剩不到5万家,数量与最近几年才流行的剧本杀门店相差无几。

在KTV行业兴盛与没落的故事里,一面是明星富二代一夜豪掷百万的都市传说、是“夜场经济”下最具代表的纸醉金迷,另一面则是80后、90后逐渐淡去的青春印记,曾经的金碧辉煌里的歌声鼎沸,转瞬成了老旧破败中的时代绝响。

1

被改变的夜晚

1999年8月,《时代》周刊出了一本特刊——“20世纪对全球最有影响力的100人”。

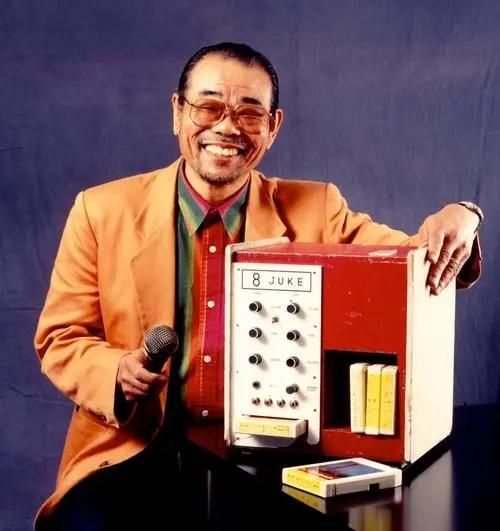

众星云集中,一个陌生的名字赫然在列:井上大佑。

鲜少有人知道井上大佑是谁,但说起他的发明——卡拉OK,可谓家喻户晓。

卡拉OK对人们的生活影响有多大?

《时代》周刊的评价恰如其分:他改变了亚洲的夜晚。

被改变的何止是夜晚,卡拉OK在改变亚洲夜生活的同时,也催生出了一条庞大的产业链。

1971年,井上大佑发明出世界上第一部卡拉OK机,而后相继出世的11台机器很快被摆上酒吧柜台,灌制进演奏曲目。酒吧里多了音乐,氛围感有了,却并未引起过多关注。

“大概过了一周,他改变方式,让女服务员率先演唱,再请顾客同唱,效果就来了!”

从晚上6点半到凌晨1点半,麦克风未停过半刻,客人们都参与了进来。

“氛围被改变的同时,销售额也在飙升。”

通过租借卡拉OK机的盈利,井上大佑很快开发出第二代、第三代以及一体化机型。随着卡拉OK机的广泛流行,日本一些电器大厂家介入生产和开发,卡拉OK机开始走向世界。

卡拉OK进入中国,最先是在台湾地区,后来声名大噪的钱柜就诞生于1989年。

内地的第一家卡拉OK厅诞生在广州,于1988年1月在广州东方宾馆开业。一个容纳60人的开放大厅,圆形小舞台上摆放着点唱设备,招待的多是外宾和有身份的人。同年夏天,北京第一家卡拉OK歌厅“你歌卡拉OK厅”开业,随后几年,卡拉OK厅在北京遍地开花。

北京文化局统计,截至1993年9月,北京市共有注册歌厅282家,到1995年,包括歌厅在内的新型文化娱乐场所已达1400多家。

过去一到晚上七、八点,商店关了门,人们看会电视就准备睡觉。卡拉OK的出现,点燃了人们对夜生活的热情。

北京市文化局原本规定歌厅的营业时间不得超过0点,后来逐渐放宽到凌晨两点,经过特批后可以开到凌晨三点。

那个时候,卡拉OK堪称最高端的娱乐场所,有现场乐队,有签约歌手,有伴舞团……这样的规格配置,自然价格不菲。

1995年,有媒体报道,某先生请朋友到东四南大街的一家夜总会唱卡拉OK,结账时账单显示为1314元——2听可口可乐76元,一瓶可赛矿泉水28元,一听啤酒45元,一壶红茶78元,一个果盘198元,外加15%的服务费及包间费。

那一年,北京房价是多少?5000元左右。

也就是说,当时在卡拉OK消费四个晚上,能买上北京一平米的房子。

高消费一被曝出,卡拉OK成了众矢之的。当年8月11日,北京就发布了《关于饮食娱乐业禁止以不正当价格行为牟利的暂时规定》,对歌厅等娱乐业的收费价格进行了规范。

高消费被限制,催化卡拉OK开始走平民路线。

2

“量贩”遍地开花

钱柜来了!

1995年1月,钱柜在大陆的第一家KTV落户上海静安。当时人们对KTV的认识,还停留在让普通人望尘莫及的夜总会卡拉OK,钱柜的到来打破这一格局。

2001年,钱柜进军北京,第一家门店在朝外开业。据店员回忆,朝外店自开张后一直火爆,尤其是2005年到2009年,当时包间需要提前两天预订,即使工作日也会每晚满客,月收入超1000万。巅峰时期,一天收入能达到80万元以上。

此后,钱柜在广州、西安、武汉等地陆续开张,那时钱柜不仅成为KTV的代名词,甚至成为时尚和潮流的象征。

彼时的钱柜,依托火爆的市场,建立起了自己的厂房,专门供应喇叭、音响等设备,开办了钱柜培训学校,甚至还拥有一家时尚杂志,一时间风头无两。

千禧年之后的十年间,可谓中国消费市场的黄金期,蓬勃向上的经济发展,带动了巨大的消费需求,巨大的时代红利之下,站上风口的不只是钱柜一家KTV。尤其是从卡拉OK的高端消费彻底普及到KTV的平民消费,麦乐迪功不可没。

2000年,麦乐迪KTV在北京落地,并且带来了日本的量贩式卡拉OK模式。

日语中的“量贩”有“大量批发”、“自助”的含义,引申出来的“量贩式”指的是透明、消费者自助和平价的经营方式。

量贩式KTV构建了全新的经营模式,比如改变了卡拉OK按歌曲收费的计价模式,而是按照每小时来计价;没有隐形消费,明码标价,在曲库、印象、服务、包厢等多方面全面升级优化。它的主要商业模式是依靠低廉的包厢费获客,利润点主要在酒水、果盘等附加消费品。

麦乐迪的量贩模式一经推出,迅速风靡市场,KTV也彻底成为了大众平民消费。无论是年轻人失恋消愁,还是生意人商业往来,亦或是中年人同学聚会,甚至是一家人聚餐之后,KTV都成为了一个最佳选项。

于是,怀旧金曲与骰子碰撞,摇晃的酒杯搭配氤氲的灯光,这个堪称暴利的行业开始飞速扩张,银柜、喜乐迪等一大批KTV品牌都冲了进来。自2003年开始,整个KTV产业在全国野蛮发展。

KTV攻城略地之时,恰逢华语乐坛鼎盛时期,众多流行歌曲传遍大街小巷。与之对应的,无数形形色色的量贩式KTV如雨后春笋,“狼嚎一条街”遍布学校周边小巷,2008年至2011年,KTV年均增长率超过10%。

有业内人士表示,“只要你敢开,就能够挣到不少钱。当时不管你投资几百万也好,甚至上千万,回报率快的半年回本,慢的一年到一年半也基本都回本了。”

3

盛极而衰

2015年,KTV行业迎来巨大转折点。一边是数量迎来巅峰,全国约有12万家KTV;另一边是关店潮猛烈上演。

实际上,2014年年底,KTV行业颓势已显,钱柜全国十几家门店陆续关门,其大本营上海也未能幸免。至2015年,钱柜全国门店仅剩3家。不仅是钱柜,大歌星、好乐迪等KTV品牌同样迎来风波,轻则业绩大减,重则退出市场。

为什么风向转变会如此之快?

一位KTV资深管理专家的曾多次提到,除了全国企业参差不齐的管理水平外,KTV行业面临的一大问题,即是市场的饱和。

“全国就这么多城市,一个市里能承载的KTV门店是有限的。”

除了市场急速扩张带来了高度饱和之外,2014年移动互联网产业的发展,加剧了KTV产业的残酷竞争。为了抢占客流、提升盈利,在红海市场之下,KTV走上了一条残酷内卷的道路——价格战。

2014年,团购APP拼低价来争夺市场,掀起O2O烧钱大战。低价厮杀,引发了产业格局的巨大变革,被裹挟其中的传统线下KTV也陷入了无序的低价竞争。在团购网站上,各家KTV都成了白菜价,有8元唱3小时,不限时段的;有9.4元唱5小时,可免费停车的;有22元可包唱通宵的……

KTV本身是一个前期投入巨大、重资产行业。价格战的结果是,原本就已经面临人工与租金成本日趋高涨的行业,利润被不断削薄,连锁大品牌割肉求生,个体户则“悄然死去”。

凛冬已至,2015年至2020年,全国KTV企业数量大幅度缩水,五年间,近半数商家没有挺过这场“寒冬”。

据爱企查数据显示,我国经营卡拉OK的近68000家企业里,排在前几页的大部分处于注销或者解散状态。实际存续营业的只剩下26917家,也就不到总数的一半。而且最近的一年内,新注册成立的卡拉OK仅仅125家,31个省市只有125家新开的店。显而易见,KTV根本就没有新鲜血液进来,衰退的趋势肉眼可见。

4

路在何方?

KTV还有机会吗?

近年来,行业也在尝试自救,迷你KTV就曾被寄予厚望。

2016年,迷你KTV获得资本热捧,遍地开花。一台成本仅两三万元的迷你KTV大举进军市场,商场餐饮门店或电影院附近随处可见,方便人们在逛街休息、吃饭等位、电影开场前的空隙高歌几曲,单曲3元,唱一小时约30元,算下来其实并不比普通KTV便宜,但胜在更高效更便利。

仅仅两年时间,国内迷你KTV的数量从3.6万台猛增至7万台,到2018年整体市场规模达到13.9亿元,同比增长15.1%。

不过,时间证明了,迷你KTV也只是治标不治本。

娱乐方式的多元化和线上化,让传统KTV无法还击。腾讯系的“全民K歌”、阿里系的“唱鸭”、字节系的“音遇”、网易系的“音街”……大厂们集体下水,曲库更广了,功能更多了,还有互联网最擅长的社交属性,使得在线K歌APP占领了年轻人的手机。

智能手机时代,衣、食、住、行、娱乐消费全方位地向线上转移,个体力量提升,年轻人可以在手机上找到任何想要的娱乐方式,比如网游、综艺、购物、直播、线上聊天等,“互联网满足了很多人最细化的需求。”

反观KTV行业本身,已经是众人口中的“夕阳产业”,有着老旧、单一、单调、过时等一身毛病。但与其说是KTV模式落后,更准确地来说,KTV是正在被新一代的年轻消费群体抛弃。

2014年,一个调研报告显示,从消费能力看,90后是线下KTV的高消费人群,占据KTV消费500元以上人群的4成。然而2019年,口碑联合饿了么发布的数据显示,过去一年,选择在KTV下午时段消费的50岁以上中老年人比青年群体高出近20%。

这一数据还在继续变化,美团APP消费数据显示,2021年上半年同比2019年上半年,量贩式KTV全国18至21岁年龄段的用户数同比下降了13.4%,消费额同比下降了15.4%。

各种迹象都预示着,年轻一代正在抛弃线下KTV。

很多KTV老板们也在反思行业发展面临的问题,“KTV所能提供的服务,以及企业自身的管理都在制约量贩KTV的发展,KTV发展了近30年,所提供的产品变化不大,创新不多,年轻人难免觉得无聊,不少KTV至今还在寄希望于卖酒水赚钱。”

一些比较有实力的KTV也在寻求转型,餐饮式KTV、轰趴式KTV、综合型KTV等层出不穷。台北纯K推出子品牌K-party,温莎推出子品牌W K-bar,它们做出更具新鲜感的尝试,为消费者提供结合了唱歌、派对、酒吧的多元空间,但市场反响却依然平平。

其兴也勃焉,其亡也忽焉。KTV的急速衰落,并不意味着行业的终结,这只是前期市场急速扩张后的必然结果。市场的容量毕竟有限,蓝海期发展有多迅猛,红海期的洗盘就会有多惨烈。

对标K歌文化发源地——日本,K歌产业有包括第一兴商、Round 1、Shidax等上市公司。但在中国,KTV行业还未进入到管理的标准化时代。从行业本身出发,KTV行业从高增长发展到了平稳增长、竞争加剧的阶段,但其经营管理依然粗放。

“很多KTV的主要工作还是排班、接待、处理投诉,只知道定目标,比如定一个年营收800万的目标,却不知道怎么通过管理达成目标。KTV行业从业者普遍受教育程度不高,一直以来也缺乏人才培养机制,这一点严重制约这个行业的发展。”

一个完善的加盟体系可以给企业带来品牌力和客源,支撑起更有效的会员管理,但中国KTV行业大多数是个人老板投资,几个人合伙开店,真正专业化、品牌化运作的寥寥无几。

2020年爆发的疫情,是KTV行业洗牌的提速器。疫情加速淘汰了旧产能,不重视管理、无法应对风险的KTV被大量淘汰,“因为疫情,打击面比较大,一些本身管理水平不错的店也被创伤。”相关数据显示,2020年KTV行业客流量同比下滑了70%-80%。

难道KTV真的就没有出路了吗?

从数量上来看,KTV未曾消失,只是不再占据大众的视线。

中国文化娱乐行业协会数据表示,KTV行业虽日渐低迷,但仍是音乐产业占比重最大的业态。2020年12月,中国传媒大学音乐产业发展研究中心项目组发布的《2020中国音乐产业发展总报告》显示,2019年卡拉OK市场规模高达1034.4亿元,占音乐产业总值的26.18%,在中国音乐产业的细分行业中拔得头筹。

历经二十年的野蛮发展,KTV从增量市场进入了存量市场,KTV并不会消亡,消亡的只是其暴利时代。中国市场广袤,消费分级明显,潮涨之时,KTV产业纷纷涌向一、二线城市争夺最大的蛋糕,但当潮退之际,下沉市场或许才是产业永续发展的最佳方向。在下沉市场里,“吃饭、麻将、KTV”是难以撼动的休闲生活三件套,这里的蛋糕或许不是最大的,但却是最稳定的。

/部分资料来源/

1.《酒精、人情与衰败,中国KTV的都市传说三十年 》/世昕,刺猬公社

2.《KTV已低迷多年,疫情会成为压垮行业的稻草吗?》/《财经》新媒体

3.《谁还去KTV?》/冯晓亭,i黑马

4.《为什么年轻人不去KTV了?》/陈诗雨,DT财经

5.《从奢靡到大众:内地KTV三十年兴衰,出路何在?》/鸿键,深响

发布于:重庆

相关推荐

关店,注销,转让!暴利KTV活不下去了...

谁还去KTV?

疯狂的剧本杀:月入百万暴利,与大批关店血本无归

是吐血死扛还是关店、转让?中小机构面临着艰难抉择

合作十年,周杰伦退股“分手”,这家KTV怎么了?

都说奶茶店暴利,为什么我一年亏了100万?

这一届年轻人,对KTV说不

狗不理大规模关店,断臂能否求新生?

酒精、人情与衰败,中国KTV的都市传说三十年

5328家影视公司注销?别灰心

网址: 关店,注销,转让!暴利KTV活不下去了... http://www.xishuta.com/newsview100885.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519