美国AI已入化境,左脚踩右脚直接上天

创造神话,Sora2只用了一个晚上

在“邀请码+iOS系统限定+仅开放美加地区”的三重高门槛情况下,Sora上线即刷屏,不到五天就登顶美国App Store应用榜榜首。

这次Sora2不仅原生音频,还实现了音画同步和一定的故事性。

至此,全球网友终于集齐TikTok、ChatGPT、Sora三大神技,可以在网络上再造一个虚拟的平行世界。

新手玩家们用Sora2让猫咪开赛车、拖拉机,老选手已经把奥特曼的虚拟形象带到中国,让他在各大视频网站上说相声、搞穿越。

有人在视频里养老虎和恐龙,就有狗在违章驾驶时试图逃逸,还有老人在“单手举老伴”运动后,发现自己是AI。

生物伦理混乱、历史覆盖现实、人类极限消失。

AI赛道,被Sora2推上新的赛点。

不过这次,全球网友有点过于热情了。

来自好莱坞、任天堂的顶级IP一个接一个地被玩坏,日本动漫也被网友“大杂烩”,不光柯南能与路飞打棒球,路飞还能把悟空一拳打飞。

版权纠纷带来的法律风险自不必说,这么一搞,Sora吸引用户的策略也难免受到影响。

对OpenAI来说,迪士尼们不给版权,它当然也可以不给用户开放经典IP的二创权。

反正盈利已经如此拉胯,虱子多了不怕痒,罐子破了不怕摔。

诶,这就聊到重点了。

咱别光看OpenAI坐拥两款史诗级应用ChatGPT和Sora,估值已经达到5000亿美元,要看收入,OpenAI在2025上半年就只入账了大约43亿美元。

各位看官,您觉得这合理吗?

OpenAI的盈利危机背后,美国的一众AI相关企业也相当头疼,究竟是继续搭建算力豪赌未来,还是放缓投资戳破泡沫,真的是一个极难的选择。

今天咱就透过Sora2爆火这件事,探探美国AI的虚实。

期待已久,举世瞩目

多年以来,全球AI产业一直维持两极格局,美国做底层大模型,中国搞多元化的落地应用。

我们的困难是模型不锋利,他们的困难是商业变现难,投入又上不封顶。

直到今年,中国DeepSeek横空出世,大批互联网应用陆续接入,我们的难题得到一定程度的解决,可美国的AI产业,仍深陷成本收益失衡的险境。

一向追求技术领先的美国,豪赌下一代AI能成为有力的科研助手,以及推动高端制造业回流的生产力工具。

甚至美国国家标准与技术研究院(NIST)和国防高级研究计划局(DARPA),还在关键报告中清晰地描绘了对AI产业的期待。

这其中,它们提到一个重要概念,“世界模型”。

“世界模型”是让大模型理解真实世界的重要工具,是很多头部科技企业奋斗的目标,是“下一代AI”的核心之一,需要极大的算力和资本的支持。

这次Sora2爆火的原因,不仅是因为好玩,还因为很多专业人士将其定义为目前全球最接近“世界模型”的应用。

OpenAI投国家战略之所好,融资自然也是手到擒来。

截至目前,OpenAI已经从特斯拉、微软、软银、Thrive Capital等企业募集了不少于500亿美元的资金。

今年,它还收到来自英伟达的最高1000亿美元融资计划,双方共同打造总容量至少10吉瓦(GW)的AI数据中心。

眼看着OpenAI风光无限,大部分美企只能羡慕嫉妒恨。

既然无法像OpenAI一样吸金,还可以成为它的合作伙伴,吸它剩下的金。

上个月,甲骨文因与OpenAI签订3000亿美元算力的购买协议,自身股价一夜暴涨40%。

国庆期间,类似情况发生在芯片巨头AMD身上,一个来自OpenAI的6吉瓦算力部署协议,就让AMD在10月6日一天内股价暴涨36%,3天暴涨43%。

图注:OpenAI的CEO奥特曼,一度成为美国科技圈人缘最好的老板。

不过这也反映出另一个问题,那就是美国的AI绝大部分集中toB业务,服务银行、物流、农业、军事等领域,面向大众的“超级应用”,就只有Sora、ChatGPT等少数几个。

甚至即便是2023年凭借奥斯卡获奖电影《瞬息全宇宙》火爆一时的Runway,目前的盈利仍停留在千万美元级。

图注:《瞬息全宇宙》中“香肠手”画面就是Runway制作。

投入万亿资本支持AI产业发展,产出却少得让人心疼,莫不是说西方的AI世界里也有“鬼打墙”?

美国AI,踏入“旋转门”

美国AI赛道的资本运作,堪称一场“左脚踩右脚”的循环游戏。

首先,以OpenAI为代表的头部科技企业,通过推出爆款应用,获得超大体量用户和互动数据。

接着,它们用这些数据钓取资本的关注,让它们排队打钱。

紧接着,数百家手握资本的头部科技公司,纷纷向上游大型算力供应商购买数据中心服务,让谷歌、亚马逊等公有云运营商借此获得极为漂亮的财报数据,烘托出美国AI产业的集体繁荣。

数据显示,2024年第四季度,谷歌云业务增长高达30%,亚马逊和微软的相关业务增长,都在19%左右。

最后,赚了钱的谷歌、亚马逊们,不约而同向英伟达批量采购GPU。

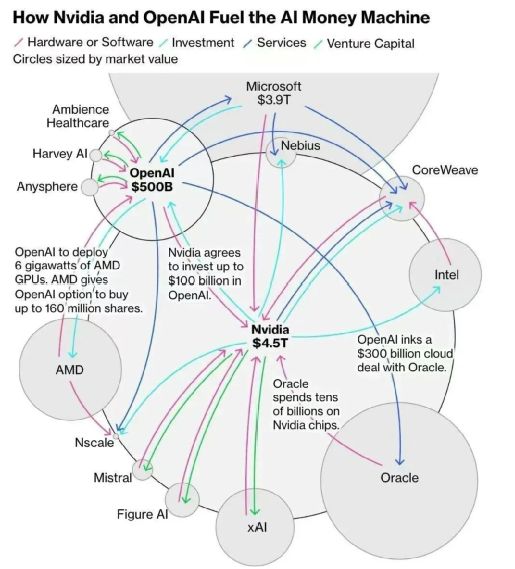

到这一步,资本从OpenAI这样的科技公司,一步步向上游转移,汇集到英伟达后,最后又通过融资的方式回到了OpenAI,实现一场波澜不惊的旅行。

图注:英伟达和OpenAI如何为AI“印钞机”添燃料。

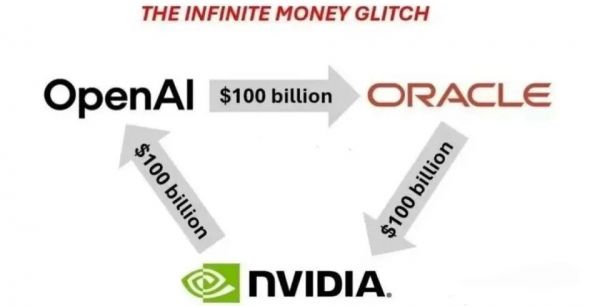

这种无限循环游戏,在投融资领域被大家形象地称为“旋转门”——资金的循环可以永无止境,价值的产出也能遥遥无期。

今年上半年,OpenAI实现43亿美元营收,但它光在研发上就已经支出了67亿美元。

吊诡的是,虽然未实现现金流转正,但到2023年之前,OpenAI的投入预算已经高达4500亿美元,企业估值更是高达5000亿美元。

坐拥ChatGPT和Sora两大杀手级应用,却盈利难产,这很难不让人怀疑,奥特曼正在用人格魅力,为OpenAI吹泡泡。

而那些围绕在OpenAI周围的跨国大厂,不仅是其中助力,还乐享其成。

图注:OpenAI、甲骨文与英伟达的资本循环。

根据摩根大通的报告,今年美国的风险投资总额,有71%都用在了AI领域,而这一数据在2020年时,还只有14%。

与此同时,今年美股市场标普500指数,惊人涨幅中的大部分都来自AI相关企业。

要知道,一个行业如果被巨头们锁定资本,资源的分配就不均衡,其他企业的发展就会受阻。

这意味着创新型的小企业可能连争取上桌的机会都没有,整个市场面临多样性缺乏的系统性风险。

对此局面,高盛CEO大卫·所罗门(David M.Solomon)甚至发出警告:大量涌入AI领域的资本,可能无法获得预期回报。

其实早在去年6月,高盛就发布一份报告,指出美国AI产业在极高投入之下,回报与产出的微薄,甚至引发行业对于AI是否过热的讨论。

然而还没等大家讨论出结果,中国这边DeepSeek用“开源+免费+低成本”三张牌,直接把美国这帮大佬看傻眼了。

这意味着美国的AI圈子,不仅面临盈利难题,还要联合应对来自中国的竞争压力,甚至在未来还有可能接受更多资本方面的质疑。

而就在这个月,硅谷的另一位大佬,曾亲历过四次科技泡沫的杰瑞·卡普兰(Jerry Kaplan)直接指出:“泡沫破裂时,情况会变得非常糟糕,而且受影响的绝不仅仅是AI领域,还会拖垮整个经济。”

卷!卷!卷!

对任何行业来说,当盈利遥不可及,其中各种角色就会用各种方式调动资源,最终形成内卷。

美国的资本,这次站在了内卷的前线。

来看一个直观的例子。

今年年初,美国搞出一个科幻风的大项目,名为“星际之门”。

OpenAI和微软联手,甲骨文提供算力,软银的孙正义,要在四年内为项目输入5000亿美元资金,中东MGX主权财富基金也积极参与,要为这个AI赛道的“阿波罗登月计划”保驾护航。

5000亿美元,什么概念?

拜登在任时曾签署一套基建法案,其中包含660亿美元为美国重建铁路的计划。这笔账如果算得精准,5000亿够给美国的铁路网翻新8次了。

结果,孙正义前脚刚踏进AI混战,马斯克就发来问候:“孙正义没钱,最多100亿美元。”

孙正义也没躲,直接接招:我会融资。

咱就是说,借钱给别人创业,孙老板难道真是在错失英伟达后,心有执念?

孙正义自己可不这么想。

他认为,未来10年,AI将取代全球GDP的5%-10%,那就是大约9-18万亿美元。

利益催动之下,企业们闻风而动。

被华尔街分析师定义为“新美股七姐妹”的苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta、特斯拉,无一例外全都重注AI。

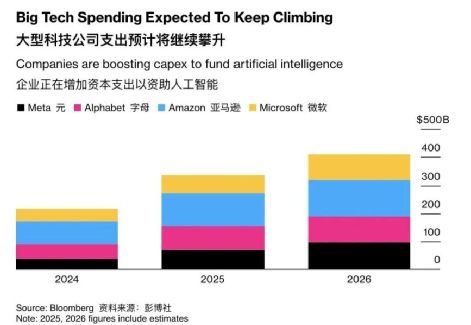

其中微软、Meta、亚马逊、谷歌四家,今年在数据中心、芯片等AI基础设施上预计投入3200亿美元,约合2.3万亿人民币,占到过去五年的一半还多。

上了赌桌,就要接受有输有赢。

就在今年8月,AI赛道重磅搁浅选手出现。

技术狂人埃隆·马斯克,关停了投入超10亿美元的超级计算机项目Dojo,并为此辅以挽联:“Dojo项目走进了进化的死胡同。”

代价惨痛,却未能唤醒其他的局中人。

从彭博社披露的数据来看,美国的各大科技巨头,仍在为各自的AI业务不断输血。

越是看不到尽头,就越需要故事与行动。资金与脚步,总有一个在路上。

美国AI圈子的宏大叙事,正在进行中。

结语

前面我们提到了一个赛道,曾跟目前的AI产业特别像,那就是电影。

不知道大家还有没有印象,在中国电影被《十面埋伏》、《无极》、《满城尽带黄金甲》统治的年代,中国上映了很多超认知的“大片”——剧本场面大、演员咖位大、投资体量大。

投资人可着劲砸钱,明星们倾情出演。即使观众评分再低,还是会有导演顶着“辣眼睛”三个字,推出更多逆天的作品。

图源:电影《无极》

后来业内有人将这段时间,称作“中国电影的经济上行期”。

那时候,中国的大荧幕数量从大约1.3万块暴增到约8.2万块,一年的总票房翻了近4倍。大家认为,只要有大制作、多元化的作品,那就一定能赚到钱。

资本和创作者的信心,共同构成了时代的繁华。

看懂了电影的那几年,我们再看现在的AI。

大洋彼岸的“新美股七姐妹”,全都在AI技术上油门踩到底,不考虑投入产出比,只关心版本是否能升级;不计后果地推高研发投入,只要我的产品能比对家早几天发布。

结果如何?

目前的AI工具,在内容创作领域,已经形成对普通从业者的压榨。

比如广告视觉领域,低端的P图师是无论如何干不过AI的。

但在生物科技领域,AI已经掀起真正的革命:

药物研发方面,AI能快速筛选不同分子,帮研发企业缩短10年的试错周期;在基因分析领域,AI能穿越海量数据,找出潜在的抗衰靶点。

超出人类极限的大规模计算,对AI来说只是洒洒水。

聊到这里,再去回望中国电影的“经济上行期”,资本与创作者曾用“大片”堆砌出市场的短期繁荣,但最终还是回归到作品是否打动人心。

当下的AI赛道何其相似——巨头的资本狂欢、技术的军备竞赛,共同构成了时代的喧嚣。

但AI的终极意义,终究不是创造社交爆款,或内卷技术参数,而是突破人类认知和能力的边界,就像医药领域做到的那样。

再汹涌的浪潮,也有褪去的一天。

能稳住脚步的,是那些将技术深度融入产业,切实提升生产力的务实者。

这才是AI存在的真正价值。

相关推荐

美国AI已入化境,左脚踩右脚直接上天

无视GDP:AI的任性崛起

华为手机电影《化境》上映,探索移动影像新高度

AI为什么救不了“想上天”的猪?

“上天、入地、全球化”:美团点评的海外布局发展史

硅谷爆发反AI“起义”,程序员拒用Cursor被解雇

AI“六小虎”进入“破局时刻”

大胃袋的英伟达,带着铲子在投资圈吃疯了

贝壳今晚敲钟,左晖“圆梦”,美国投资者会买单吗?

贝壳今晚敲钟,左晖“圆梦” 美国投资者会买单吗?

网址: 美国AI已入化境,左脚踩右脚直接上天 http://www.xishuta.com/newsview143485.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519