“AI硬件领域,永远有新机会”

11月3日,摩根士丹利发布预测称,2026年将成为AI科技硬件迎来爆发式增长的关键之年。

热潮来临前,我们就已经见证不少创业者投身智能硬件领域。比如零零科技创始人兼CEO王孟秋创业11年,经历了市场冷热起伏,仍在“死磕”飞行相机;AeroBand空气乐队创始人兼CEO牛亚锋用几百万人民币撑下来创业前六年,推出体感架子鼓和智能吉他等产品;清智元视Pixboom创始人兼CEO胡成洋在清华读博时,就在研发能够实现高速摄影功能的相机。

不久前,在不久前,在蚂蚁集团投资部、峰瑞资本与蚂上创业营联合举办的AI硬件专场活动中,丰叔与王孟秋、牛亚锋以及胡成洋,聊了聊AI硬件领域的产品方法论与创新机会。

他们一起探讨了:

硬件产品如何从B端向C端转型?这个过程意味着创业者要放下一部分“ego(自我)”,在工程师和消费者这两类视角之间反复切换; 怎么做好众筹,这个“好”既包括众筹的运营策略,还包括产品本身的成熟度; 如何把AI技术更好地融进产品中,给用户带来更好的体验。在丰叔看来,AI智能硬件领域永远有新机会,很难有人能保持垄断。任何智能化产品一旦普及,就会走向垂直与细分,催生新的切入口。我们期待与更多的创新者同行,欢迎你与我们联系(bp@freesvc.com)

我们编辑了对谈的部分内容,希望能带来新的思考角度。本篇是「AI产业观察」系列内容之一,该系列将持续分享AI领域创业者的一手实践和思考观察。

这一波AI硬件热潮来临前,他们经历了怎样的资本周期?

李丰:你们都是硬件领域的创业者,我先来问几个问题:第一,你们创业多少年了?第二,经历了几次资本周期的变化,对市场的冷热有什么体感?第三,做的是什么产品?

牛亚锋:2016年,我投身创业,如今快十年了。在丰叔投资之前,我们被无数投资机构拒绝过。我们大概用几百万人民币,撑下来创业前六年。

李丰:你的创业方向一直没变过吗?

牛亚锋:没变,我们一直沿着智能乐器这个方向走。

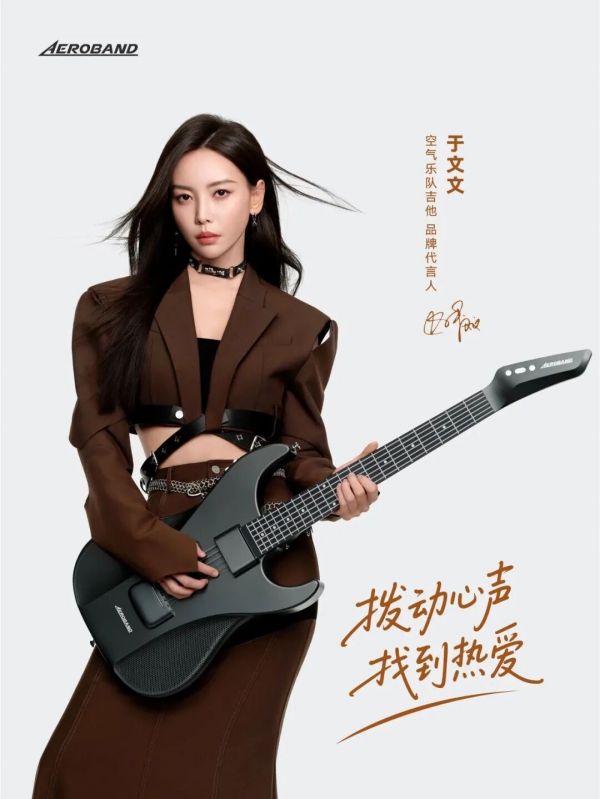

我们做的是智能化乐器,包括智能吉他和智能架子鼓。主要是通过科技和数字化,让大众都能用音乐表达自己和“被听见”。

AeroBand空气乐队推出的吉他。图片来源:AeroBand空气乐队

王孟秋:我已经创业11年了。我们的产品是一款能够实现自主飞行的相机。你按一下,它自己飞出去3米,帮你录制视频,再飞回来。这款产品有很多模式,比如自动跟随、骑行、滑雪。

能够实现自主飞行的相机。图片来源:零零科技

丰叔跟我说过一句话,我印象特别深:“孟秋,其实你已经值了,你把一个创业公司除了成功以外,所有能经历的事都经历了。”

我们曾经在2016年左右被美国硅谷一线科技公司青睐,谈全资收购,但最后并购没谈妥。中间我们还跑去开了工厂,做了四年半的OEM/ODM。三年前,我们重新开始研发自己的产品。

李丰:你经历的最长的一次融资“空窗期”有多长?

王孟秋:两段,总共等了7年。一段是做OEM/ODM那四年;另一段是拿了一轮融资后,等了三年才融到下一轮。

李丰:所以你大概经历了两个资本周期。挺让人感慨的是,九年半前,就有了飞行相机这个产品。等到飞行相机这件事第三次被消费者和投资行业认可,竟然已经过去这么长时间。

胡成洋:我创业时间比较短,2023年,我们创立了清智元视。但我们做高速相机这件事其实很久了,最早可以追溯到我读博时。最早,我们是给科学家服务,帮他们拍摄有趣的物理过程,比如光线穿过晶体引发的折射率变化。

创业后,我们也探索过一段时间如何服务B端客户,但觉得那不是我们真正想做的事,所以决定往C端方向转。就在9月,我们正式在欧美市场全球首发了第一台面向创作者的摄影机。我们未来会一直围绕创作者,为他们提供创意表达工具。

清智元视Pixboom研发的相机。图片来源:清智元视Pixboom

李丰:我来补充一下。

什么是高速摄影?我们平常看的视频是每秒20帧到30帧,而高速摄影相机则能实现每秒500帧到1000帧。高速摄像机能够记录子弹穿过物体的全过程。再比如,视频广告里会出现水滴落下,激起水柱,又弹起小水滴的画面,就可以用高速摄影相机拍摄出来。

原来这类设备要卖几十万人民币,非常昂贵。但清智元视现在把价格打到一万美金左右,降了一大半。

/ 02 / 从ToB转ToC,有哪些“变”与“不变”?

李丰:在科技消费品这个领域,许多成功的公司,创始团队都是技术背景,而不是纯ToC背景。

在传统消费领域,创始人大多很懂消费者,比如农夫山泉创始人钟睒睒、三只松鼠创始人兼CEO章燎原。但硬件这个行业完全不同,很多ToB出身的技术型创业者。

为什么ToB背景的人最后能做出成功的ToC产品?在从技术背景转向定义消费者产品时,你们经历了哪些能力上的变迁?这个过程是怎样的?什么是不变的?

胡成洋:最早我们做了一小段时间的ToB之后,感觉非常不舒服,反而觉得团队更擅长ToC。而且我们有一个底层共识:长期来看,一个C端消费科技品,并不存在无法被时间和金钱攻破的技术壁垒。更重要的是,我们能不能和用户站在一起,打造一个有全球影响力的消费品牌。

从决定做C端的第一天起,我们就没有闭门造车。我们很“土”地找了全球很多创作者,跟每个人线上深度访谈,线下还去他们的工作室、片场,深入了解他们的创作流程。最终这款产品的每一个细节,都来自一线创作者的实战经验。

技术背景的人做C端产品,要放下技术人的ego,真正和用户站在一起。这个过程给我带来了非常多的正反馈和乐趣。和技术极客不同,和艺术家一起工作让我们非常兴奋。看到我们的产品捕捉到他们激动人心的瞬间,那种视觉冲击力带来的反馈是非常巨大的。

我们作为一个新品牌,敢在众筹平台卖近万美金的高客单价产品,这在过去是不敢想的。但我们前期做了大量共创,建立了品牌信任,让用户愿意相信一个中国出海品牌,能在高端影像领域做出有趣的东西。

王孟秋:我们几乎没有正儿八经做过ToB,从第一天起就直接面向ToC。

过去十几年,手机给不少行业带来了巨大的红利。手机里的所有器件,不管从成本、功耗、体积方面,都做到了极致。刚创业的时候我就在想:把手机拆了,扔掉屏幕,跑一个实时系统,把我在斯坦福AI lab学的NLP、视觉这些技术,放到手机的硬件产业链平台上。这样,我就能做出功耗低、售价低、尺寸小的家用机器人。

我选择创业做的第一件事就是把相机从一个被动设备变成一个主动拍摄机器人,提供和相机完全不同的产品形态和交互体验。

过去三年很有意思。我们复活后推出的第一款产品哈浮飞行相机X1,是纯ToC的,售价2000元左右,用户年龄层覆盖了4岁到80岁的男女老少,其中60%的用户是女性。

2024年,我们转向滑雪这个运动场景。如今,零零科技已经成为美国国家滑雪队指定的中国品牌。我们的飞行相机进入了Costco这样的商超渠道,还入选了《时代周刊》2025年最佳发明榜单。

在整个消费市场里,飞行相机的智能化和消费体验迭代速度,超过了我原来的想象,我们也被激发出了巨大潜能。

李丰:从技术背景转向消费者产品,需要提升哪些能力?

王孟秋:我觉得消费者可能很少从技术角度购买产品,他们更多是通过产品获得情绪价值,不管是记录生活影像的情感价值,还是纯粹的娱乐。我走访过很多用户,发现很多海外妈妈买单反,一年只用一次,就是用在孩子生日时拍照。记录心爱的人的重要瞬间,是一种普世 价值。

做消费品,“have fun(好玩)”很重要。包括产品飞起来的瞬间、交互体验、包装设计,都在提供情绪价值。我觉得影石很特别的一点是,他们“很会玩”。

创新和“玩”是不能脱钩的。我小时候不是成绩最好的孩子,但我是院子里最受欢迎的,因为我总会想新点子带大家玩。某种程度上,今天的影石就是一个“大孩子王”,带着一群想玩的人一起玩。

李丰:你讲了一个非常重要的问题。从ToB技术背景转向ToC时,要能打破陈规。不是要跨红线,而是不要只在技术的“脚印”里一步步走,要尝试“脚印”外面的世界,去创造新东西。如果创业者太循规蹈矩,很难把C端产品做好。

你的产品里,“fun”和“有用”各占多少?

王孟秋:我希望产品能做到又好玩又有用。“好玩”能打动用户,大大降低营销成本。我们在TikTok上的传播,都是因为“好玩”,没人见过无人机还能这么起飞。“有用”则会带来复购和口碑推荐。

李丰:消费产品需要在“有用”和“好玩”这个象限矩阵里找位置。做全球化品牌,“好玩”可能比“有用”这个定位更好。因为“好玩”能提供情绪价值,让用户心智偏离性价比。产品做到好玩之后,要想办法让它不落灰。否则产品既拿不到数据,也做不了智能化,用户感知度也会下降。

王孟秋:这跟打高尔夫一样:“Drive for the show, put for the dough.”(开球为了炫技,推杆为了得分)。推杆不好看但有用,决定胜负;开球帅不帅,决定了第一印象。

牛亚锋:我是学自动化的,我做C端产品的感受是,创业者要先从工程师变成消费者,再从消费者变回工程师。

前三年创业时,我更像是个纯粹的工程师,天马行空,凭技术思维来定义产品。比如我们第一款产品叫“空气吉他”,只有一个拨片,它更像一个作品,而不是产品。

中间三年,我们尝试更多站在用户的角度来思考产品设计。比如一个吉他手,在什么场景下要完成什么动作?痛点是什么?期望是什么?产品定义是围绕需求“生长”出来的。

而从用户需求到变成体验好的产品,还是需要技术,就要从消费者的视角切换回工程师。比如弦怎么设计?音箱、音色如何?几乎每一个细节,都是我们脑袋里“左边是消费者,右边是工程师”反复较劲之后,最后平衡出的一个产品。

我觉得这很关键。很多消费感知强的人,没法把需求“翻译”成技术方案。如果工程师的思维过重,技术方案会很重,成本高;如果只关注消费体验,可能很多方案无法通过技术实现。好的硬件产品经理,必须在两者间拿捏到位,用相对低的成本和技术方案,把用户最需要的体验做到最好。

再往后,需要从哲学层面来思考:我们创造的这个产品,底层到底满足了消费者的什么需求?比如一把吉他,功能上是3分钟弹唱、创作,但背后的深层动机是,音乐是一种通用语言,每个人都有“表达”和“被听见”的诉求。我们从这些深层的需求出发,再不断构建自己的软硬件形态。比如,假设用户弹了一首忧伤的歌,如果系统能感知情绪,或许可以推荐让用户能够愉悦或共鸣的音乐。

李丰:你讲了一个非常重要但容易被忽视的道理。一些科技创业者可能会有一种典型的思维方式是“我用最好的技术,做出好东西,再看谁要”。

但市场上很难迈过的关卡是,你要先了解清楚用户最需要、可能销量最高的东西是什么,再看如何用你的技术能力,以合适的性价比交付。听起来简单,但在科技创业中极其困难。其实就是要思考清楚你到底是“先有钉子,再找锤子”还是“拿着锤子找钉子”。

当你打通了“钉子找锤子”的通路后,还要思考:如何让这个“锤子”卖得更贵、附加值更高?这需要在倒推之后,再回到正推,思考如何用技术能力提升产品的价值。从正推到倒推,再从倒推回到正推,对大多数科技创业者来说,可能是个不容易迈过的槛。

智能硬件产品如何用好AI?

李丰:你们的产品在数字化或智能化上做到了哪个阶段?加上AI了吗?

牛亚锋:我们还在研究哪些地方用上AI之后,能真正给用户带来更好的体验。

数字化其实是第一阶段。我们研发的吉他里面有传感器,你在演奏、学习时,所有信息APP都知道。我们现在做了互动式课程,比如你的和弦按错了,APP会立刻告诉你。

下一步,当完成数字化后,用户的演奏行为、诉求、常听的歌曲类型,都能反映出他的性格和音乐审美,这些都是数据。我们的音色、曲谱等资料也在逐渐积累成知识库。

一边是用户的需求和特点,一边是我们能提供的资料。当这两层都构建好后,再往上一层,就可以由AI来调度。比如,你是喜欢民谣的用户,AI会把相关曲库调出来,根据你的水平推荐合适的课程。再往下,如果用户有创作需求,AI可以把片段变成模板,让用户在关键节点参与进来,生成带有自己个性的歌曲。

我觉得这是一个层层递进的过程。如果太早引入AI,用户一看全是AI生成的内容,自己的参与感在哪?AI一定是伴随用户的成长和需求,在最佳时机介入,才能提供最好的体验和解决方案。

李丰:挺好。简单来说,就是先把用户的需求、爱好、弹奏水平,以及吉他的状况都做到数字化。达到一定程度后,可以先加个性化,实现用户与内容的精准匹配。再往下,才是AI教练,用最适合用户的方式,教最适合的歌。最后,才是符合用户风格的AI创作。

零零科技在十年前就研发出了样机,十年后这款产品终于跑出来了。这十年,除了融资不容易,还有什么在变?

王孟秋:做硬件很吃基本功。我们自己开工厂,有130个组装工站、35个测试站,所有的MES系统(制造执行系统,用于在制造过程中监控和控制车间的生产流程)、测试软件、测试数据全是我们自己的。

李丰:这跟苹果管理工厂的思路挺像。

王孟秋:我们在浙江绍兴的新昌还有个小厂,有30多名工人。我们的产品先在自己厂试产,跑通几千台之后,再搬到其他的厂生产,这很重要。

这十年来,我们的团队一起“走长征”,培养出了深厚的革命感情。我们把市面上所有的注意力学习、强化学习等技术都研究了一遍,发现不太适合。后来又花了两年时间,研发出一套高效的端到端系统——一个摄像头,再加上神经网络技术,就实现了现在的产品性能。

我是统计机器学习背景,刚开始创业时还不敢强调AI,因为AI泡沫刚破。统计机器学习的的特点在于,不一定要搞清模型里是什么,而是通过大量数据训练复杂模型,在偏差(bias)和方差(variance)之间找平衡。

李丰:我们再来聊聊清智元视的高速摄影相机是怎么用上AI的。

原来高速摄影因为要处理的数据量太大,数据密度太高,在存储、传输上面临巨大挑战,导致产品很难面向消费者,最后只能作为昂贵的工业品。清智元视用AI技术解决了数据量的问题,才把它塞进一个小巧的消费级产品里。

胡成洋:影像单元有三大模块,前端是图像传感器,中间是ISP和Codec(编解码器),后端是数据存储单元。过去的高速摄影数据量太大,我们用自研的AI技术,可以解决相关的问题。

链路成本的降低,还得益于上下游国内厂商的发展。上游的图像传感器,国内厂商和日系厂商几乎在同期发力,所以我们能实现更好的图像质量;下游存储器厂商也很好地实现国产化。上下游打通了,中间环节清智元视擅长,整个摄影系统链条就实现了国产化。

李丰:清智元视借助AI技术解决了高速摄影中“软性”层面的问题,这是一半。另一半则是靠中国在芯片、传感器、光学等“硬”能力上的追赶,硬件设备迭代快且成本低。这两者结合,才有了清智元视今天这款成本降低数倍的消费级产品——从少数人才能用,到更多人能轻松上手、随时随地拍摄。

“30天内,众筹350万美金”

李丰:清智元视从ToB转向ToC,第一次在Kickstarter这个平台发起众筹,结果是什么样的?

胡成洋:我们在30天内,众筹了350万美金。

李丰:你们是怎么实现的?

胡成洋:中国现在出海做众筹的创业公司很多,很多团队会考虑找外部的代理机构。我们去年也接触了很多机构,但发现不适合。我们的客单价很高,如果用跟其它产品类似的打法来做众筹,可能跑不出好成绩。所以我们自己组建内部团队来操盘。

如果总结几个关键动作,我认为有三点:

第一是造型设计。对于一个出海的消费品牌,产品造型永远是消费者的第一印象。我们的产品在很多线下活动亮相时,大量创作者会被造型吸引过来。

第二是物料审美。我们的用户是创作者,对官方宣传物料的审美要求极高。所以我们所有物料都是与北欧、北美最顶尖的创意团队合作完成的。他们在早期就认可这个品牌,成为了我们的共创伙伴,愿意投入时间和精力。

第三是线下活动。我们在很多全球创作者聚集的地方都举办了线下活动,让用户能亲手触摸、体验产品,增强品牌信任和背书。

李丰:简单总结是三句话:第一,品牌相关的事一定要自己做;第二,不管卖多少钱,都要在方方面面做到“物超所值”,提升品牌调性;第三,预热、核心用户互动、社群讨论这些规定动作,一个都不能少。

可能不少创业者会感兴趣:一款智能硬件产品,在面向消费者发布时,需要在外观、功能、工业化水平等等方面做到多高的成熟度,才适合去做众筹?如何让智能硬件产品在Kickstarter上受到关注?

胡成洋:关于产品做成什么样才适合做众筹,我和市场负责人过去半年讨论了很久,最后达成的共识是:我们最终量产交付的产品,必须是功能全面、体验完美的。但在众筹阶段,不一定。因为众筹平台的用户有他们独特的心理,他们支持初创公司,能够接受产品还处于早期概念的阶段。

在众筹前,我们会把机器发给一些创作者或KOL试用。一开始我们很担心产品完成度不够。但他们告诉我们,哪怕只是一个3D打印的外壳,对他们来说已经是一个很有成熟度的产品了。这说明众筹用户的预期天然就不高,它特别适合那些需要一定量产周期、但想尽早获取市场数据的产品。

李丰:戴乐科技对做众筹有什么建议?特别是对技术背景的创始人。

牛亚锋:第一,别把众筹能做多大规模当作成功目标。众筹只是第一步。Kickstarter的用户构成很特殊,主要是极客或者白人男性,DIY能力强。在上面火的产品,都是和这些人群的喜好高度相关的。

另外,价格也很关键。Kickstarter大概有数千万用户,你通过投流能转化几百到几千人就不错了。那些做到上千万规模的,其实是把众筹做成了“预售”,背后有大量资源和用户积累。

如果你的产品客单价在1万美金左右,几百台就能到两三百万;但如果只有几十美金,能有5000到1万用户购买,已经很成功了。品牌关键是要通过众筹积累用户群,再迭代产品。

李丰:比如我们投的AI宠物陪伴产品,在日本的众筹表现比在美国好很多,因为日本用户有很多老年人和独居人群。所以,目标用户和平台之间的匹配度很重要。

AI智能硬件领域,永远有新机会

李丰:面向ToC市场时,你们是怎么运营社交媒体、做品牌宣传的,该绕开哪些坑?

牛亚锋:我们一开始选择在亚马逊上线产品,但后来意识到亚马逊是搜索电商逻辑,新品牌如果没有曝光,就没人会去搜。于是我们转向独立站投流,但效率也很低,因为用户第一次看见广告不一定会购买,ROI扛不住。

后来我们意识到音乐类产品非常适合在社交媒体上传播。2021、2022年TikTok在海外迅速崛起,很缺内容。我们决定通过短视频形态展示产品的使用场景,比如弹吉他或敲鼓的效果,吸引用户关注。为了拉近和海外用户的距离,我们在深圳找外国人,选在海边拍摄,模拟海外的效果,拍摄了七八个月,终于有视频开始爆火。

李丰:你们自己搭团队拍视频,坚持了七八个月才看到效果。这个过程中,你们的期望是否有所变化?怎么知道坚持做这件事到一定程度后,是不是一定会有效果?

牛亚锋:首先,大方向是正确的,我们需要低成本曝光,通过短视频在TikTok和Instagram上呈现产品效果。这件事一定要做,不管早晚。

其次,不是每一条视频都能成为爆款,所以要努力理解平台的规则和算法逻辑。比如前三秒的内容设计、中间部分以及结尾如何呈现。当时TikTok支持原创内容,我们逐渐找到方法之后,能够复制成功案例,从一条500万播放量的视频,逐渐生产出播放量突破千万的视频。

李丰:那在完成初步传播后,如何长期追踪、理解消费者的需求变化,并与他们密切沟通?

牛亚锋:当达到一定销售量后,用户的数量也会增加。我们通过VOC(客户之声)工具收集社媒、售后群等渠道的反馈。我们会通过Facebook这样的社交平台和消费者互动,获取用户对产品的建议。除了收集用户反馈,我们也会主动洞察市场需求,思考如何提升下一代产品。

李丰:我们再来聊聊飞行相机。现在消费航拍无人机这个赛道非常拥挤,我看到你们转向了水上无人机。进入水上无人机市场背后有什么原因吗?

王孟秋:飞行相机的潜力还很大,有很多待挖掘的空间。水上运动其实是飞行相机的自然延伸。如果一个人热爱骑行、滑雪,那他大概率也会热爱水上运动(比如冲浪、桨板)。

我觉得2026年水上运动可能会在中国迎来爆发期。我们但凡在周末测试水上相机,去往水库的路都特别拥挤,水库里全是桨板,像下饺子一样。可能背后有两个原因:一是充气皮划艇和桨板越来越普及,降低了水上运动的参与门槛;二是大家越来越注重工作之外的休闲时光,更愿意陪家人出去玩。

李丰:除了硬件产业链和AI算法的进步,我觉得相机这类产品迎来的最大的变化是,目前最大的流量入口在视频平台。

今天,买一个能拍“见所未见”的照片或视频的器材,比如拍子弹穿过物体、拍自己掉进水里、拍极限运动的瞬间,都能帮你获得流量。假设你花8万块买器材,能拍100条独特内容,获取1万个粉丝。这和你在媒体上花8万买流量是一样的,但买器材后,你还能继续拍,持续获得新粉丝。

人类“看世界”的欲望是无穷的,比如看水下、看高速、看全景、看身后……人们对这些视频的需求是不容易饱和的。

在AI智能硬件领域,永远有新机会,很难有人能保持垄断。任何智能化产品一旦普及,就会走向垂直与细分,催生新的切入口。就像手机,vivo强调拍照功能,小米主打极致性价比,华为以通信技术与摄影处理能力见长。只要一个品类的市场足够大,就会走向分化,很难一家独大。

本文来自微信公众号 “峰瑞资本”(ID:freesvc),作者:与创业者同行的,36氪经授权发布。

相关推荐

“AI硬件领域,永远有新机会”

2025上半年,AI Agent领域有什么变化和机会?

专访「元起资本」:不论创还是投,安全行业永远有机会

硬件不行,AI失灵,AI硬件创业者的第一道生死关

AI 硬件要真正走进生活,需要新的“引擎”

聚焦“AI新办公”智能硬件领域,2020年营收过亿级,「成者科技 」即将开启B轮融资 | 新科技创业2021

AI 硬件的新战场,谁在帮管理者改造自己?

高捷资本黎蔓:从底层基础到顶层应用,AI领域的创投新机会

AI硬件元年的风,吹动字节

一文看懂苹果发布会:硬件没惊喜、健康有野心、新服务你用不了

网址: “AI硬件领域,永远有新机会” http://www.xishuta.com/newsview144051.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519