一副眼镜里的极限中国制造

今年双十一销量最高的AI眼镜,花落阿里巴巴旗下首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜S1。这款产品11月27日才正式发布,靠着独特的架构与技术,提前爆发出口碑。

然而一年前,当S1的架构草图初次被摆在供应链面前,却让几位全球顶尖的精密制造企业家共同犯了难:

镜框比同级方案再窄40%;镜腿要细到全球最窄的7.55毫米;两颗光机体积比上一代再压缩50%,变得比一粒米还小;一体贴合波导加光学两块镜片,但厚度不超过0.7毫米,比行业常规低120-200%……

各类突破行业极限的参数和要求,像是把所有“不懂行”的冒失,都画在了一张图上,加上极短的开发周期、极致的性能要求,让S1的开发变成了一项几乎“不可能完成的任务”。

但也正是这样的一款产品,为当下陷入瓶颈的AI眼镜,带来了新的解题思路。

过去两年,以出货数百万台的Ray-Ban Meta系列眼镜为开端,这个曾被视为小众的赛道,吸引了大量玩家的涌入。IDC预计,到2026年,全球AI眼镜市场出货量将突破2368.7万台,其中中国市场出货量将突破491.5万台。

随着中国供应链的成熟,几十款AI眼镜都在沿袭这个美国爆款的架构思路:单目影像、镜腿拉宽、镜框加厚——换取更容易集成的器件空间。

虽然这些产品尽力平衡了交互能力与穿戴体验,但却没能让消费者满意。

根据XR Vision监测数据,包括京东、天猫在内的电商平台,AI眼镜平均退货率达到30%,在数码产品中极为罕见。因为它们一上头,重压袭来,就不像个眼镜,令人不适。

夸克AI眼镜S1团队认为,只有彻底重构多个核心器件,这款产品才有机会被用户全天候佩戴。

于是,2025年春节前后,中国显示光学产业链的尖端企业都被卷入进来,参与到S1的共同研发大军中,联手将这个“不可能的任务”变成了可能。

夸克AI眼镜S1产品介绍截图

让AI眼镜更像眼镜

如果把一副AI眼镜拆开,会发现在镜腿里其实是一台被压扁的智能手机。

手机的内部空间本就寸土寸金,厂商们恨不得把实体卡槽取消了,全部换成eSIM,而镜腿的内部空间只有手机几十分之一,要在这样的方寸之地里塞进芯片、电池、麦克风、扬声器,难度可见一斑。

当下,AI眼镜的标准尚未被完全定义,而跨越技术的高墙没有捷径,需要品牌与供应链联手、深度定制零部件,也正是因为有“死磕”的觉悟,才诞生了夸克AI眼镜S1这样的产品。

谷歌在2012年推出的Google Glasss被普遍认为是AI眼镜的鼻祖,当年的发布会,“4000英尺高空跳伞直播”的宣传方式震撼全场[1],一度引发科技圈和资本市场爆炸式反应。

谷歌工程师戴着Google Glass在旧金山上空跳伞,通过Google Glass进行“视频直播”

但Google Glass出货后口碑同样“跳伞”。

一方面,外观设计怪异且非主流,佩戴时像是一条带有屏幕的“带子”横跨过额头;另一方面,重量在普通眼镜的两倍以上(50g以上),且不可折叠、需要频繁充电,总之,不像个眼镜,而像是在脸上硬生生架了一台电脑。

十年后Meta吸取教训,与眼镜潮牌雷朋合作,Ray-Ban Meta看起来就更接近一副普通墨镜,以此消除了佩戴时的心理负担。

同时通过零部件取舍、减重等设计,提高了佩戴的舒适度,从“戴在脸上的电脑”转变为“能拍照能听歌的酷炫眼镜”,这才重新激发了市场热情。

Google Glass(左)vs Ray-Ban Meta(右)

就像手机最重要是好用,眼镜最重要的是好戴,Meta正是因为回归了AI眼镜的这一基本属性,才打响了这一波AI眼镜浪潮的第一枪。

但Ray-Ban Meta并没能完全解决佩戴上的所有问题,比如重量分布不均匀,核心重量集中在粗大的镜腿上,导致镜腿夹力过紧(“夹头感”),同样承重的鼻托压在鼻梁上,导致酸痛、留下红印等。

这些问题也普遍出现在当前市面上大部分AI眼镜上。

各家宣传总是围绕各种AI、视频、翻译,对话,样样精通,结果大部分人一上脸,就匆匆退货,剩下勇敢戴上体验的消费者,也会被粗壮的镜腿、厚重的镜框和用了半天就得充电的续航给一一劝退。

其实并非厂商不够努力,而是AI眼镜在技术上存在的“不可能三角”,绊倒了大部分厂商。

“不可能三角”中的“三角”,指的是AI眼镜轻量化、长续航、高性能的三个核心需求,需要厂商在设计时在三者之间达到平衡。

其中的矛盾在于,更强的性能需要更多的零部件,导致AI眼镜质量过重;更多的零部件和功能导致费电,对续航又带来更大的考验,多数产品官方续航在4-7小时,但在开启AI交互和拍摄后大幅缩水。

难以逾越的技术大山背后,是对精密制造的极致考验,以及供应链跨界联合必须要经历的艰难磨合。

拆开来重做

粗大的镜腿,是当前AI眼镜“不可承受之重”,其中涉及到的是电子元件在电路板上的排布。

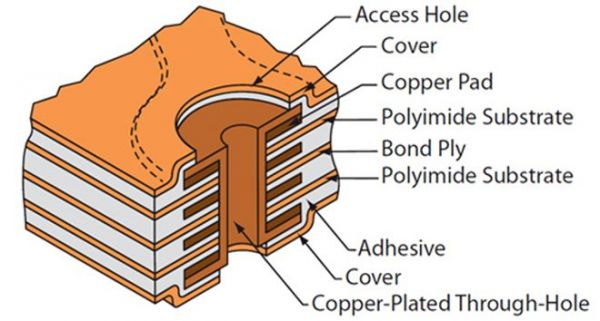

主流方案之一是采用单/双层刚性PCB(刚性电路板),要实现电路连接,元件和走线只能水平排列,就像在一个平摊的棋盘上布子,为了容纳这些平铺的电路和元件,镜腿就必须做得又厚又宽。

夸克AI眼镜S1出圈的7.5mm镜腿,最大的突破就在于通过与FPC顶级供应商嘉联益深度沟通,后者专门为S1打造的7层FPC(柔性电路板),使得电路从平铺转为分布在7个层面上,由此给镜腿“减肥”。

多层FPC结构

这相当于在一张A4纸的厚度内(0.1mm)实现7层线路的堆叠,每一层都有自己的功能,有的传输电源,有的传输数据,有的传输视频信号,属于行业内极限级别的工艺。

也因为线路了有足够自由度,夸克AI眼镜S1才可以把芯片、电池等核心部件创造性地后置到镜腿的尾部,整机重心被拉成前后约1:1的平衡,戴在脸上稳、不压鼻梁、不往下滑。

这种结构顺便带来了“可换电”的能力——右侧镜腿可以像AirPods一样被拔下、换上备用镜腿。

夸克AI眼镜S1产品介绍截图

与夸克一起“死磕”镜腿还有光引擎制造商——JBD。光引擎可以理解为集成在镜腿上的微型投影仪系统,主要职责是将图像准确地投射并引导到用户的视网膜上。

S1作为全功能眼镜,窄窄镜腿中集成了各种功能,既有显示,又有摄像头,对光引擎提出了极小型的要求。

为此,JBD将光引擎从主流方案的0.3立方厘米突破性的缩小到了0.15立方厘米,相当于一粒芝麻的大小,是当前全球量产的最小尺寸光引擎。据了解,从开发到成功量产,花了JBD整整十年的时间。

解决了镜腿的问题,夸克和供应商下一个“死磕”对象是镜片。

AI眼镜镜片当前被诟病的核心问题是“太厚”,尤其是针对近视用户的方案,用主流的“外挂”或磁吸方案相当于再戴一副近视眼镜,长时间佩戴舒适度大打折扣。

夸克研究出的解决方案是“一体化贴合”,就是将光波导、显示模组、近视镜片一体化贴合在一起,在生产线上就完成精密贴合和封装。这在传统眼镜制造行业是从未出现过的。

2024年,夸克团队拿着“超纲题”找到了眼镜制造商康耐特。双方深度共创,联合开发,不仅成功把“一体化贴合”工序搬进了3C组装厂完成,康耐特还给夸克定制生产了平凹镜片。

此外,由于每个消费者的近视度数、瞳距、轴位都不一样,康耐特基于阿里提供的用户画像,与阿里在C2M(消费者到制造商)各环节展开合作,优化生产流程:

用户下单后,系统会自动采集上述光学参数并传输至生产线,实现数字化设计、加工与贴合,订单可在2–3天内交付。

双方优势互补,康耐特也借此对工艺、品控和供应链等环节进行了针对性改进。按照康耐特董事长的说法,这是“全球领先级别”的工艺,全世界能做的不超过三家。

镜片的另一个问题在于彩虹纹和漏光,也就是看起来像是“有东西在亮”,导致“社死”,根源在于近视显示的核心技术——光波导自带的漏洞。

为了补上这个漏洞,夸克找到至格科技,提出“0.7mm厚度、4000尼特入眼亮度、97%透光率”三个突破常规参数要求,同时还要保持佩戴的舒适性。按照传统光波导的技术路线,这几个参数几乎不可能实现。

夸克提出,将传统光波导采用的一维光栅改用二维光栅,并提供新的算法优化思路,双方团队用两个月时间测试了10多种光栅结构,最终找到了最优解。并通过优化材料配方、镀膜工艺,实现了97%以上的透光。

一块仅有0.7毫米的极限超薄镜片由此得以完全隐形于镜框之中,在外观上无限贴近普通眼镜。

从镜腿到镜框,本质是把关键部件“掰开了重做”,“返璞归真”的底气来自于产业链多年练就的强大内功。

勇闯“无人区”

消费电子产业,每个新物种的背后都是一片无人区,荆棘密布,迷雾环绕,既需要品牌方带头冲锋,也需要供应链补充弹药,每项新技术、新零件、新方案,都是品牌与供应链合力的结果。

一部iPhone有2700多个零部件,背后站着来自49个国家与地区的1142家供应商;ASML一台光刻机有10万多个零部件模块,单单光学系统就有40万个以上零部件,涉及全球5000多家供应商。

隐藏在智能手机背面繁多零部件

AI眼镜如今面对的困境不亚于当年的iPhone,因为标准尚未被定义,没有人知道AI眼镜的正确打开方式,甚至连消费者自己都不确定,只有戴上眼镜才知道缺陷在哪。

因此,既需要品牌方在设计上大胆创新、试错,一边与消费者磨合,一边迭代产品,这个过程中,又需要有足够成熟的产业链,能够快速、及时的配合品牌方去做优化方案。

这也是为什么中国会成为AI眼镜的主战场——既有勇于尝试、不怕投入的品牌方,也有经过千锤百炼的供应链。双方前所未有的紧密联合,孕育出了一套全新的产业协作范式。

在过去,产业协作的模式泾渭分明:品牌方给出参数要求,工厂依样画葫芦、按部就班地生产。如今,品牌方带来的不再是一纸规格书,而是一个个听起来“有点疯”的设想,与供应链工程师头脑风暴,确定技术方案。

就像夸克与嘉联益、JBD、康耐特、至格科技围绕S1做零部件开发,夸克提出“镜片0.7mm厚度”等超出行业传统规格的需求,供应商拿出压箱底的工艺和技术,共同设计、联合开发,看似天方夜谭的设想就在这样的碰撞中转化为可能。

更加紧密的合作模式,结合本就供应链高度成熟的制造能力,又让这些“可能”更快落地。

夸克与康耐特的合作过程中,采用了“双方一起设计→问题当场讨论→方案立即调整→样品快速验证”的模式,将原本需要半年以上的产品迭代周期大幅压缩。

新的模式重塑着“中国制造”的速度与深度,助推这条本就成熟强大的中国供应链加速走向海外。

康耐特的自由曲面光学镜片在加州实验室参与原型测试,嘉联益的镁锂合金结构件成为巴黎秀场概念款的核心支撑。这些中国供应商不仅提供关键零部件,更以联合开发者的身份,参与到全球顶尖产品的定义阶段。

正如至格科技CEO孟祥峰在行业交流中所说:“如今海外客户来到中国,寻找的不再是廉价的‘生产力’,而是我们独特的‘设计力’与‘工程力’。”

因此,与其反复追问“AI眼镜的iPhone时刻何时到来”,不如将目光投向生产线的无尘车间、检测工位里,看似细碎的制造细节里,隐藏着行业突破的关键。

整机厂负责定义方向,提出对用户体验的极致要求;而供应链则负责探索边界,用工程能力回答“能不能做到”。只有当双方的能力叠加,才能共同突破创新的“无人区”,把一个好想法变成一个好产品。

就像夸克AI眼镜S1选择将重量严格控制在51克——这个数字背后,是夸克对全天佩戴舒适度的执着,与供应链在材料科学、结构设计上数百次迭代的完美结合。

当越来越多的产品在中国供应链的赋能下,回归佩戴本质,关注最基础的重量、贴合度、续航这些真实体验,AI眼镜才能摘下“极客玩具”的标签,成为普通人愿意日常佩戴的智能伴侣。

那个时刻——当AI眼镜像今天的智能手机一样,自然地成为生活的一部分,或许才是这个行业真正值得期待的“iPhone时刻”。

参考资料

[1] How Google Pulled Off Their Live Video Skydiving With Glasses Demo,techcrunch

[2] FPC种类及工艺你知道的有多少?EET-China

[3] 危险的分工:从苹果陷阱,到特斯拉幻影,远川科技评论

作者:何律衡

编辑:李墨天

责任编辑:何律衡

封面图片来自ShotDeck

相关推荐

一副眼镜里的极限中国制造

对话夸克AI眼镜宋刚:如何把整个阿里巴巴塞进一副眼镜里?

一副框架眼镜,一张纸,攻破19部安卓手机人脸识别

这家公司,想把iPhone 装进一副无线耳机里

中国芯片的极限突围

Rokid破圈之后,AI眼镜量产战开始打响

对话Even Realities王骁逸:怎么把599美元的智能眼镜卖给CEO们

硬碰 Meta!这家中国创业公司淬炼智能眼镜爆款

热闹的AR眼镜市场,坐着分外安静的三星

AR 眼镜,正在迎来它的iPhone 时刻

网址: 一副眼镜里的极限中国制造 http://www.xishuta.com/newsview144728.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519