国产车把合资逼到墙角

“都2025年了,怎么还在吹国产车。”

相信读者朋友们在看到文章标题后,多少会有些人这样说。因为在文章产出之前,笔者身边已经有不少人这样吐槽我了。在他们看来,国产车已经在新能源赛道实现超车,这时候才说“杀疯了”是老生常谈,属于消息滞后。

但我想说的是,毕竟市场瞬息万变、竞争波诡云谲, 也许在我们的一言一语、一颦一息之间,新的格局又已诞生。而这种新旧交替置于当下的时间点,我们看到的便少不了自主品牌再次实现蜕变的一幕。

以上半年为例,乘用车累计零售量达1090.1万辆,同比增长10.8%。在这其中,自主品牌的表现相当震撼,占据了64%的零售市场份额,较去年同期跃升了7.5个百分点。而从50%到64%,自主品牌从半壁江山到吹响全面反攻的号角,时间也才过了三年。

要知道的是,这三年来,自主品牌走过的路绝不仅仅是表格上几组数据提升这么简单,其背后在技术突破、市场格局重塑、全球化布局及品牌高端化等领域取得飞跃式进展,实现了从追赶者到规则制定者的蜕变,并走在改写全球汽车产业竞争版图的路上。

追赶、并跑到引领

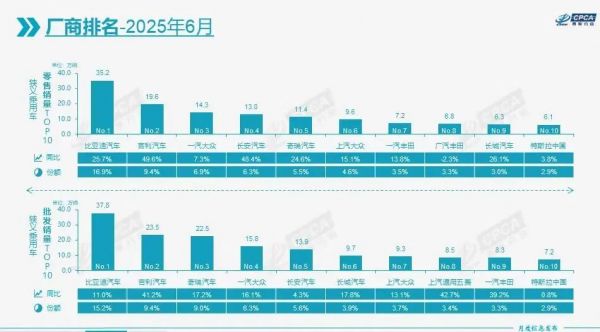

当然,如果要拎出最显眼的一部分,自然还是数据最直观。例如,上半年零售销量前十榜单,自主品牌就在以前所未有的存在感重塑车企格局。

在这其中,自主品牌已占据六个席位,将合资品牌挤压到仅存四个位置(一汽-大众、上汽大众、一汽丰田、广汽丰田)。其中,比亚迪、吉利、长安、奇瑞,这四家自主巨头不仅牢牢占据前十席位,更以清一色超过60万辆的销量组成第一梯队。而比亚迪(161万辆)和吉利(122.6万辆)更是双双突破百万大关,成为自主品牌份额增长的重要推动力。

不难看出,在这份榜单中,自主品牌早已不是昔日点缀的配角。

伴随着自主闪耀的是合资品牌逐渐褪色,曾经由合资巨头牢牢把持的“黄金阵容”,如今已演变成自主品牌唱主角的舞台。

如果从数据上看,上半年自主品牌零售市场份额达到64%,同比跃升7.5个百分点。这7.5个百分点的跃升,意味着在1090万辆的大盘里,自主品牌从合资阵营手中硬生生夺走超过80万辆的市场份额。

这甚至不是温和蚕食,而是摧枯拉朽的抢占。在这一攻一守、一增一减之间,有多少自主品牌的喜悦,就有多少合资品牌的落寞。

然而,这并非一日之功。

回望数年前,上汽大众、一汽大众和上汽通用这三家“南北大众+通用”的组合长期稳居销量榜前三甲,是无可争议的市场领导者。其他如东风日产、广汽本田、东风本田、一汽丰田、广汽丰田等日系合资,以及北京现代等韩系合资也占据了榜单的重要位置。

这些合资品牌依托其国际母公司的强大品牌影响力、在传统燃油车领域成熟可靠的产品技术、完善的全球研发体系以及相对先进的管理经验,加之产品线覆盖了从经济型家轿到中高端轿车、SUV等各个主流细分市场,成功赢得了中国消费者的广泛信任。

与此同时,在TOP10榜单中,自主品牌的身影确实稀少且不稳定。吉利、长安、长城等表现较好的自主品牌,通常是勉强挤进前十难以撼动合资巨头的位置。即便如此,自主品牌的整体市场份额确实长期在40%以下,甚至在30%左右或者更低。

那时,自主品牌面临的核心挑战包括品牌力不足、核心技术短板、产品品质和溢价能力弱等。它反映了当时中国汽车产业在品牌、技术、体系能力上的差距。但正是那段艰难岁月激发了自主品牌的变革决心和创新能力。

短短数年间,借助新能源革命的东风和中国市场的优势,自主品牌实现了史诗级的逆袭。 从榜单边缘到占据主导,从份额只有30%到突破60%,这不仅是数字的变化,更是中国汽车工业实力、创新能力和市场地位发生根本性转变的标志。

曾经需要仰望的合资巨头,如今正面临来自中国自主品牌的巨大竞争压力。越来越多自主品牌跻身车企TOP10,正勾勒出一条自主品牌从追赶、并跑到引领的上升轨迹。

多维度崛起的背后

“自主品牌上半年的整体表现较好,但行业分化态势也尤为显著。”有业内人士同时表示,在整体涨势的背后,自主阵营内部也正经历一场以技术为武器的残酷洗牌与升级。

诚然,传统巨头如比亚迪、吉利、长安,凭借深厚积累和新能源领域的坚决转身,不仅守住了基本盘,更在高端化(如仰望、银河系列)和海外市场取得突破性进展,增长势头强劲。

而新势力阵营则上演着一场“适者生存”的进化大戏。

例如,理想凭借精准定位和稳健运营持续领跑;小鹏、零跑则依靠纯电平台技术迭代与智能化升级,在细分市场杀出血路,成为增速亮眼的第二梯队;而以华为赋能的问界、小米汽车等科技力量的跨界入场,则成为搅动格局的“第三波增长动力”。

在它们收获成功的同时,自主品牌的存在感早已超越了冰冷的销量数字,正以前所未有的技术自信、全球视野和品牌高度,全方位重塑中国汽车的形象。

眼下,刀片电池、CTB车身一体化技术、超级混动DM-i、雷神电混、高阶智能驾驶、鸿蒙座舱等由自主品牌率先量产并引领的核心技术,已成为定义市场新标杆的存在。中国汽车正在忘记“三大件”技术软肋带来的不自信。

不仅如此,为了寻求额外增量和中国汽车影响力,诸如比亚迪、奇瑞、吉利、长城等头部自主品牌,正以前所未有的力度和速度开拓海外市场。从欧洲到东南亚,从中东到拉美……中国品牌汽车的出口量屡创新高,海外建厂布局加速,开始真正具备全球竞争力与影响力。

技术赋能让中国品牌的价值也随着越来越多高端车型的到来而不断提升,仰望U8的硬派越野、极氪001 FR的性能标签、蔚来ET9的行政旗舰定位、问界M9的科技豪华......这些价格区间逼近甚至超越传统豪华品牌的产品,凭借技术和体验,已赢得高端消费者的认可。

在它们的努力下,自主品牌冲击高端的天花板,正被一轮又一轮的向上攻势所捅破。

另一方面,当自主品牌以燎原之势席卷市场时,曾经风光无限的合资品牌,普遍陷入“一边收缩,一边求稳”的境地。

除了“南北大众”和“日系两田”等凭借强大的体系力和及时的产品调整尚能稳住阵脚,更多的合资品牌面临的是市场份额下滑甚至是退出中国的严峻挑战。因为在电动化浪潮中,部分合资品牌步伐明显落后;在智能化体验上,也常难满足“被惯坏”的中国消费者的需求。

但严格来说,合资品牌并没有那么弱,只不过自主品牌汽车在新能源弯道超车,放大了合资品牌在新能源赛道的劣势,使得后者不得不通过大幅终端优惠、加速导入或本土研发新能源车型、强化供应链成本控制等策略艰难维持,试图在收缩中寻求新的平衡点。

与此同时,合资阵营几十年积累的品牌形象、口碑和消费者信任,尤其是在可靠性、耐用性、保值率等方面的认知,短期内难以被完全取代。加之,在传统燃油车领域以及混合动力技术方面,很多合资品牌依然拥有深厚的技术积累和优势,产品成熟稳定。

这就使得很多合资车依然在更细分的市场占据主导地位。例如帕萨特、凯美瑞、雅阁之于主流中型轿车,CR-V、RAV4之于主流SUV,它们凭借均衡的产品力和口碑,依然是各自细分市场的销量常青树和标杆。更不用说在豪华车市场中, BBA以及雷克萨斯、凯迪拉克等二线豪华品牌依然占据主导地位,自主高端品牌虽在追赶,但在体量和品牌影响力仍有差距。

因此,国产车“杀疯了”的表象之下,既是中国汽车工业经历数十年积累后,迎来的系统性质变,也是合资品牌在蛰伏中寻找反攻机会的时期,目前不少主流合资品牌已经开始加速转型,未来的市场竞争格局仍充满变数。

本文来自微信公众号 “汽车公社”(ID:iAUTO2010),作者:李思佳,36氪经授权发布。

相关推荐

国产车把合资逼到墙角

美系芯片遭关税反制,哪些国产芯片率先受益?

被9.9元价格战逼到墙角,精品咖啡还能撑多久?

600亿救命钱,王健林,这一次被逼到墙角

移动挖电信墙角:1000M宽带19元,老用户心里笑开花

这个被逼到绝境的国家,创立了全球一半的科技公司

印度来挖中国的墙角了

这些年淡出中国的合资车企

谁在挖百度墙角?

消失的合资券商

网址: 国产车把合资逼到墙角 http://www.xishuta.com/newsview140125.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519