2025,AI改写搜索:流量去哪儿?内容行业的两条活法

(8月9日,Cloudflare CEO:内容创作者如何活下去)

2025 年的搜索,真的变了。

越来越多的人,不再点开网页,而是直接看 AI 给出的答案。

美国著名智库皮尤研究中心(Pew Research Center)3 月到 6 月的一项数据分析显示:当结果页顶端出现 AI 摘要时,用户点击外链的比例,从约 15% 掉到 8%——几乎腰斩。谷歌随后回应称整体导流“同比总体相对稳定”,并质疑方法学。但无论口径如何,现实正在分化,情绪在升温。

在这场拉扯里,Cloudflare 选择重新制定规则。

7 月 1 日,这家市值 660 亿美元的云服务巨头宣布默认拦截 AI 爬虫,并推出 Pay-per-Crawl(按次付费抓取):站点所有者可以为爬虫设定三种结果——放行、收费、直接拒绝;甚至可以只在“广告变现金页”上拦截 AI 训练抓取。一句话:内容不是白给的,先把钱结清。

几周后,火药味更浓。8 月初,Cloudflare 直接点名 AI 搜索独角兽 Perplexity,指控其"伪装身份、绕过限制、无视网站禁令"等违规抓取行为,并将其踢出"已验证爬虫"白名单;Perplexity 回击称指控夸大,解释部分请求来自第三方服务。版权、公平分配与开放网络的底层契约,被摆上台面。

这不是孤立冲突,而是互联网的入口和分发逻辑正在重写——从“找链接”到“直接给答案”,从“送流量”到“只取不给”。

如果流量不再来,内容怎么活下去?

第一节|分发拐点:从搜索到AI 界面

Cloudflare CEO Matthew Prince 在昨天对话里说,过去三十年,互联网的价值创造几乎全靠搜索驱动。

搜索带来点击,点击带来广告和销售——无论你是新闻网站、博客还是电商,核心都是“被找到 → 被点开 → 转化成钱”。

现在,入口换了。

“越来越多的人,不再去 Google 搜索,而是直接问 ChatGPT、Claude、Gemini 这样的 AI 系统。”Matthew 说。甚至连 Google 自己,也在把搜索界面变成 AI 界面——用“答案框”“AI 概览”直接给出结论。

结果是,用户消费的是衍生答案,而不是原文内容。

当 Google 顶部出现 AI overviews 时,人们点击链接的可能性会大大降低。Matthew 给了一个更直白的对比:

和 10 年前相比,同样的内容要从 Google 获得点击,难了 10 倍。

在某些 AI 平台,这个难度甚至是 750 倍,甚至 3 万倍。

这不仅是媒体和内容平台的麻烦,也会反噬 AI 公司本身——如果原始内容不再被生产,AI 的训练数据也会枯竭。Matthew 的担心很现实:

“如果内容创作者得不到流量,就没有动力创作;这不仅会饿死网络,也会饿死那些用内容做训练的 AI 公司。”

另一端,Spotify 高级研究员 Constantina Pala 也观察到,用户习惯正在变。

她在访谈中回忆,Spotify 最早只是一个“点歌工具”,后来变成了推荐播放列表的平台,如今则是直接帮你生成想要的内容体验——一句提示生成歌单、AI DJ 主动陪你“说话”。

用户不是主动找内容,而是由 AI 把内容送到你面前。

这就是分发拐点的本质变化:

过去,你的目标是出现在搜索结果第一页,让人点进来;

现在,你的内容可能根本不被点击,只被 AI “读一遍”,然后变成另一种答案的一部分。

对于创作者和平台来说,衡量价值的指标,必须从 “有多少人点进来”,转向“我的内容在多少场景里被直接使用”,以及“这种使用是否能被计价”。

第二节|活法一(上游):Cloudflare 稀缺分配

Matthew Prince 在对话里反复强调一个核心逻辑:

为了有经济,你必须有市场;

为了有市场,你必须有稀缺性。

✅ 第一步,是创造稀缺性。

过去,互联网上的内容默认是免费抓取的——搜索引擎可以抓,AI 训练爬虫也可以抓。Matthew 说,这种“无门槛”让内容根本无法定价。

2024 年底到 2025 年,Cloudflare 推出“内容独立日”,默认拦截所有 AI 训练爬虫——不管你是不是付费客户,都可以一键阻止 AI 公司抓你的内容去训练。

这样做的目的很直接:先收回访问权,再谈价格。

✅ 第二步,是建立市场规则。

单靠“拦截或放行”太粗糙,Cloudflare 正在和 IETF 等标准组织推动一个更细的规范,让爬虫必须表明自己是干什么的——是搜索索引,还是 AI 训练,还是生成答案。这样,网站可以细到“目录级”设定权限,比如:

人类访问免费;

搜索引擎可以索引,但不能直接生成答案;

AI 训练爬虫必须付费才能抓。

Matthew 特别点名,Google 也不能搞特殊。

过去,Google 与内容网站的交易是“你给我内容,我给你流量”。但现在 Google 拿的内容没变,送回的流量却只剩原来的十分之一,甚至更少。

“如果你的机器人把内容变成答案框、AI 概览、Gemini 输出,那就是另一种行为,该按另一种价格付费。”

✅ 第三步,是公平分配。

大出版商可以直接和 AI 公司签大合同,但互联网有更多的是长尾创作者。Matthew 设想,Cloudflare 可以成为一个“中介平台”——

汇总所有创作者的授权内容;

统一和 AI 公司谈一个基础费率(按访问量或使用量计);

再按照贡献分配收益。

他举了个类比:Spotify 每年向音乐行业支付 100 亿美元以上,背后就是一个内容集中授权、统一分配的模式。

AI 内容市场如果能这样做,“蛋糕会更大,而且分得更公平”。

对于任何做内容的人,这条路的重点是:先让自己的内容“不是随便拿的”,再找准合适的交易平台或结算通道。

这样,哪怕 AI 时代没人点进你的网页,你的价值照样变现。

第三节|活法二(下游):Spotify 的生成体验

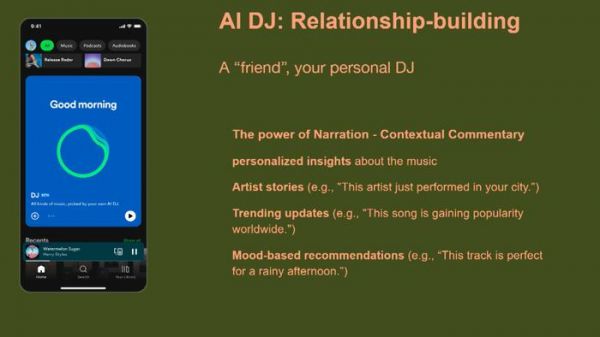

(Spotify 高级研究员 Constantina Pala演讲PPT)

如果说 Cloudflare 的活法是守住内容入口,那 Spotify 的活法就是把用户关系做到无法替代。

Spotify 高级研究员 Constantina Pala 在访谈里回顾了平台的演变:

第一阶段,只是一个“点歌工具”,用户想听什么,搜一首放一首。

第二阶段,有了人工和算法策划的播放列表,让用户在不同场景找到合适的音乐。

第三阶段,推荐变得“有情境感”,能理解你在早晨通勤还是夜跑,在家做饭还是在外旅行。

第四阶段,就是现在——用生成式 AI 把这些能力合在一起,直接为你创造专属体验。

生成式 AI 不是一套独立功能,而是和 Spotify 的个性化引擎协同,把内容变成互动和关系。 ——Constantina Pala

她举了三个最新的例子:

AI 播放列表

用户只需要一句提示,就能生成一个完全符合自己口味的歌单。

“它让人们可以立即说出自己想要的感觉,而不必手动去一个个找歌。”

AI DJ

一个用人声和你对话的“虚拟主持人”,会结合你的听歌历史、喜好变化,用自然语言给你推荐音乐。

“接下来,我知道你最近一直在听夏日歌曲,所以我找了一些你以前喜欢的夏季曲目,让你暖起来。”

播客章节生成

针对动辄一小时的长播客,用 AI 自动切成短章节,并生成简短介绍,让用户能先“尝一口”再决定要不要听完整节目。

“这提升了发现的效率,人们更愿意先花几分钟试试看。”

这些功能的共同点,是让用户不必再去搜索或筛选,内容会主动找到你,而且是以一种私人定制的方式出现。

Spotify 的经验说明,下游内容方的护城河不是“有多少内容”,而是让用户觉得离开你就会失去某种体验。

这种体验可能是贴心的陪伴感,也可能是节省时间的高效感,但一定是别人很难复制的关系。

对于任何在内容消费端的公司,这条路的关键是:把 AI 当作“体验放大器”,而不是单纯的内容生成器。

慢慢的,用户就不再是“偶尔来看看”,而是“每天都要回来”。

第四节|全链条视角:上游定规则,下游造体验

从 Cloudflare 到 Spotify,其实是同一条内容价值链的两端。

上游,像媒体机构、版权方、品牌内容生产者,关心的是——谁能用我的内容、用到什么程度、用完之后怎么付费;

下游,像平台运营者、社区产品方、内容应用开发者,关心的是——用户怎么体验这些内容、为什么每天都回来。

Cloudflare CEO Matthew Prince 说得很直白:

“先让 Google 遵守和其他 AI 公司一样的规则。做到这一步,市场的其他部分会比你想象得更快启动。”

他的“内容中介平台”设想,和 Spotify 在音乐行业的分账机制很像:

上游创作者、媒体、版权方只需把内容统一授权给平台;

平台再和 AI 公司谈统一费率,按贡献分配收益;

这样,不用一家家去谈,收益也不会被个别巨头掠夺式获取。

而 Spotify 高级研究员 Constantina Pala 的关注点,则完全不同——她强调,即使有最先进的算法,“人类策展”和“安全”依然是生成式功能上线的前提。

这对下游平台运营者和应用开发者的启示是:想做“稀缺体验”,不仅靠技术堆叠,更要有人格化的策划、让用户信任的把关。

两端的共同点很清楚:都要在 AI 时代的内容流通链条上,占据不可替代的位置。

上游节点(媒体、品牌方、版权方):控制访问和授权,让内容使用可追踪、可结算;

下游节点(平台运营者、应用方):打造独一无二的用户关系,让用户黏在你的体验上。

Matthew 还提醒,随着 AI Agent 普及,未来的访问可能不是人类直接点开网页,而是 “Agent 和 Agent 之间的对话”。这意味着会有全新的基础设施需求——身份验证、访问许可、支付结算,都要在底层打通:

我们在内容空间解决的支付轨道,

很可能会成为 Agent 到 Agent 之间交易的底座。

在下游,Constantina 看到的趋势是“超个性化”和“即时性”——算法不只是在推荐你可能喜欢的东西,还要根据当下的情绪、场景,动态生成全新的体验。

全链条看,这不是“上游赢还是下游赢”的问题,而是谁能在自己的位置上,变成必经之路:

如果你在上游,要让任何 AI 想用内容,都得经过你;

如果你在下游,要让任何用户离开你,都觉得损失巨大。

结语|别再盯着“流量”,盯住“可结算的价值”

搜索红利的时代已经结束。

入口变了,分发逻辑也变了——未来的竞争,不是“谁能吸引最多点击”,而是“谁能占住价值链上不可替代的环节”。

Cloudflare 给出的答案,是先收回内容的使用权,制定明确的交易规则,让 AI 平台必须付费。Spotify 给出的答案,是用生成式 AI 把用户体验做得独一无二,让他们每天都回来。

无论你身处上游还是下游,

关键就一句话: 别等流量,直接卖价值。

接下来三年,是重新划定这条价值链的窗口期。

决定你位置的,不是技术热度,而是——

当别人需要你提供的内容或体验时,他们绕不开你。

本文由AI深度研究院出品,内容翻译自Cloudflare CEO Matthew Prince与Spotify高级研究员Constantina Pala的公开访谈。未经授权,不得转载。

排版:Atlas

编辑:深思

主编:图灵

相关推荐

2025,AI改写搜索:流量去哪儿?内容行业的两条活法

AI改写流量逻辑:谷歌搜索地位受挑战,网站流量骤减引变革浪潮

AI之下,搜索获得“无限内容池”

网络出版商担忧谷歌AI搜索会白嫖内容 损害网站流量收益

知乎去哪儿

ChatGPT驱动40%-60%流量,SEO进入“即时呈现时代”

头条和百度大打出手时,微信搜索去哪儿了?

去哪儿网:北京应急响应下调 机票搜索量涨7倍

在百度,40000人的一种活法

AI搜索起硝烟,周鸿祎演短剧发布“纳米搜索”

网址: 2025,AI改写搜索:流量去哪儿?内容行业的两条活法 http://www.xishuta.com/newsview140273.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519