在小红书,没有不值一提的兴趣

航海大发现时代,曾有一批英国博物学家踏上了神秘的东方土地。他们穿越喜马拉雅山脉、爬上江浙与福建的茶山,采集那些陌生而稀有的种子。

这些人被称为“植物猎人”。其中最著名的一位叫罗伯特·福均(Robert Fortune),他曾乔装进入清朝腹地,带走茶树种子和制茶工艺,为大英帝国在印度建立了大吉岭茶园[1]。

两百年后,ICT产业日新月异的时代,一群中国年轻人在春天的公园里,低头捡起了一朵木棉的果荚。

在小红书,从栾树果、无患子,到金合欢与枫香球,年轻人正用把收集种子和植物标本,发展为都市生活的新型仪式。博物学悄然复兴不再带有征服的底色,只为疗愈一颗颗现代的心。

过去一年,小红书上收集种子的相关内容超过7000篇,收集种子&果实的内容阅读量同比增长了870%。

这些捡种子的人背景不同、身份各异,但都在小红书获得扎根成长的空间。曾是花艺师的@张无双,从2022年至今,她在小红书分享的植物果实收集笔记已获得3万粉丝。

这两年,不少人因张无双的笔记而“入坑”,植物果实交换和收集的圈层慢慢壮大。创作的“植物果实发卡”意外走红后,在用户强烈要求之下,她开通了店铺,首月销量便破千单。看似极小众的兴趣,被同好聚集的需求推动着,变成了她的新职业。

互联网走过三十多年,信息技术将地球变为平面,又一度将人割裂为孤独的原子。但在小红书,人与人之间全新的连接正在出现。

观鸟的、做针织的、改娃的、收集种子的......甚至是养牙膏、收集充电线的,这些极其小众、长尾的兴趣需求和供给,很难被算法捕捉,却能够在小红书被精准获取,形成一个个圈层。

同好之间的价值交换,甚至进一步诞生了交易的空间,孵化出一大批如张无双这样的“兴趣个体商业”。

在社区之中,这些“兴趣个体户们”有如一个个街角小店摊位,他们构成每一个街区生活的核心单元,也成为这座“线上城市”多样性和活力的来源。

放大沉默者的存在感

2024年冬天,小红书的钩针圈和文物圈,因为一组照片变得热闹。博主@卡酱晒出了一系列千年文物的毛绒版:四羊方尊、九龙凤冠、亚丑钺、三星堆青铜人像......

这些本该静躺在博物馆展柜里的千年文物,在她手里变成了柔软可爱的钩针艺术品,带来奇异的幽默感和审美张力。

偶然闯入这个圈子的人,可能会为这种传统手工在小红书的热度感到吃惊。数据显示,小红书上已有近600万篇钩针内容笔记,累计阅读超过91亿,评论近3000万条。

在高压现代生活与碎片化信息之下,毛线与钩针打造出的柔软世界,成为近两年越来越多人对抗焦虑、链接他人的方式,小红书则成为爱好者们的“碰头根据地”。

怀孕居家的@卡酱就在小红书开始对钩针产生兴趣,跟着钩针博主学习。在社区内一位AI设计师概念图的启发下,开始用钩针还原文物。

作品火爆后,卡酱开始自制作品图解分享给粉丝,因为她想回馈帮助自己的社群。她最复杂的一件“明孝端皇后九龙九凤冠”,诞生自一位粉丝的提议,卡酱后来和对方成为线下一起逛博物馆的朋友。

随着小红书用户规模不断壮大,在衣食住行的图景之外,需求出现了自然的外溢,大量细分长尾的兴趣圈犹如雨后春笋。

你可以是一个忙碌的大厂工程师,同时是一个种子收集爱好者;可以是一个沉迷学术的科研狗,同时是二次元“痛包”狂热粉丝。困在格子间的白领,可以成为抬头观鸟的发烧友;冲刺考试的中学生,也能无障碍加入中年人的“盘手串”讨论帖。

传统的社交平台内容,强调消费、表演、可视化精致生活,曾经小红书也是如此,社区早期重心落在衣食住行的分享上,这些外显的共性被归纳为“生活方式”。

这其实是一种颗粒度很粗的标签。实际上,陆家嘴写字楼的白领、同一个大学的美院学生,可能在生活半径上共享同一种“生活方式”。掰开来看,每个人的具体生活都不一样。

在小红书上,有一个只有几百人标记过的奇怪标签,“养牙膏”。刷牙时掉落在洗手盆中的牙膏被流水冲刷出不同形态,也能成为一种观察生活的角度。

许多爱好并非强目的性、指向日常刚需的生活经验,只是心血来潮的日常实验与灵光乍现,甚至不能登大雅之堂。这样的内容不可能被传统的算法流量垂青。

在小红书“梦中情棍”的兴趣标签下,聚集了一群人热衷于在散步途中捡一根又直又长木棍的普通人,在评论区热情交流捡棍子的心得。放在其他平台上,你很难想象这样一根平平无奇的棍子要如何走红。

但小红书低门槛的创作要求、去中心化的平台算法和社区运营,使得一个兴趣标签不需要引起多么大的社区讨论,也能被有同样兴趣的人找到。

当一个社区的逻辑不是放大某一种是声音,而是扩大原本沉默者的存在感,它就自然而然呈现出一种复杂独特的生态。

一方面,它让创作者的队伍不断扩张;另一方面,它持续拓宽了内容的消费边界。当每一个圈层的创作和消费需求同时扩张,再叠加上视频、图文等多种表达形式,每一个兴趣标签就形成了一个可自我运转的微型垂直社区生态。

以收集种子为例,这仅仅是小红书里,只有几千个用户分享的极小众爱好,但已经足以带来近150万次的评论和上亿次“围观”,圈层之间的网状交互,甚至可以形成健康、长久的商业循环。

张无双制作的“种子礼盒”,曾创下月营收4万元的纪录,她的粉丝有不少人因此入坑植物收集,有人和她一样,开始以此为业,有了一个在社区长久经营的支点。

而这仅是万千个兴趣圈层的缩影之一。改娃师、手作艺人、同人谷摊主....从发起话题的“兴趣参与者”,再转变成“兴趣个体户”,在推荐算法笼罩的互联网世界,这些看似细碎、微不足道的面孔和样貌依然能在社区里被用户一次次发现和留下。

无数个微小但活跃的兴趣圈层业态,也由此在小红书上成长起来。

闯入城市社区的小店

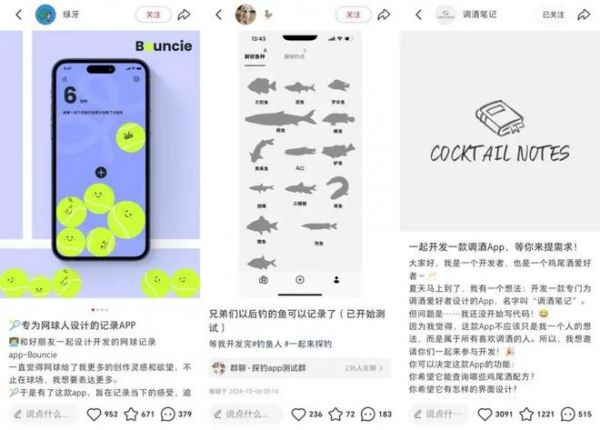

如今产品开发界有个调侃:小红书正在成为App Store的黄埔军校。

随着应用开发门槛被AI不断降低,打网球、钓鱼、调酒、收集日落......这些极其细分的兴趣需求,甚至开始被新一批开发者们用产品去挖掘和满足。如今在小红书上,已经长出了5万独立开发者。

博主阿越在小红书上发出第一篇笔记的动机是,市面上没有专门为调酒爱好者设计的App,因此,他在小红书上众筹同好的建议和配方,一款调酒笔记App就这样从几千个“调酒爱好者的需求里长出来。

在他的群聊和评论区里,这些聚集的爱好者不仅留下了产品反馈,也形成了每天分享调酒日常和独特配方的兴趣社群。

从手工制作、改娃接单到App开发,他们共同的源头都是一个小众的兴趣爱好。如果说小红书是一座城市,那么这些满足极细分需求,并由此衍生出形态各异的产品、服务的“兴趣个体户”,就是其中一个个隐蔽又活跃的小店。

这有点像著名城市研究学者简·雅各布斯笔下街区生活的“核心单元”一样,承担了差异化的功能需求,也创造了超出功能意义的关系与互动。

一个城市居民家里只会买一台冰箱、一个抽油烟机和一张餐桌,但可能会收藏二十种用途不一的玻璃瓶、“不实用”但各有故事的小挂饰。小红书上的兴趣个体户们,满足的是正是这些“非必须”、个性化的需求。

他们像藏身在弄堂尽头、路过才能发现的独立小铺,不以高人气为目标,却能在对的人之间引发共鸣。城市的魅力与人文深度,往往就藏在这些预期之外的探索中。

“改娃”就是一个和迪士尼七宝、泡泡玛特一起迅速蹿红的兴趣圈层,所谓“改娃”,就是把各种玩偶改造成自己喜欢的模样,这些玩偶可能是BJD人偶、动漫IP的手办、棉花娃娃。

过去十多年来,“改娃”已经发展出庞杂的支系。小到改动玩偶的衣着配饰,大到改变涂装、关节形状。从前这些复杂又分散的知识只能碎片化地散落在贴吧、微博与人数有限的Q群,如今,他们在小红书上齐聚一堂。

如今,小红书已有十几万名活跃的改娃师。社区内有超过100万篇改娃相关笔记,有超过700万条分享交流改娃经验的评论。

改娃师们是圈层文化交流的细小枢纽。他们既输出教程、展示作品、带领新手入门,也在平台上贩售材料包、承接定制服务。围绕各个改娃师形成的交流链条,就像一个个迎来送往的个体小店,不断为“娃圈”注入活力。

@袁安怡Anyi就是其中一员。是一位95后,也是一位手工爱好者。她曾辗转微博、淘宝、微信等渠道,2020年开始将内容发布及成交转化平台都聚合到小红书,凭借精湛手艺获得许多同好欢迎。

去年起她在小红书开启了直播。直播中同好们的反馈,让Anyi改变了寄改的生意模式,在直播间完成最后装饰的步骤售卖。如今Anyi在小红书上经营自己的改娃店铺,在刚刚结束的6月实现收入过万。

在Anyi的评论区中,用户们不是机械发表好评,而是不断交流自己的“养娃”心得、寻觅志同道合的伙伴。兴趣社群在这些”个体户“的连接下,从生活内容里的弱联系走向了“半熟人”社交的强联系。

这就像雅各布斯所说的城市“街头芭蕾”(Street Ballet):居民买菜时寒暄、工人午休在熟食店社交、孩童放学在糖果铺停留…这些非正式互动建立社区认同感,形成“琐碎的感动”,构成城市温度的核心。

与“改娃”类似,二次元周边延伸出的“痛包”与“谷子”文化、修牛蹄、洗地毯、切肥皂、家具兴趣改造,千奇百怪的圈层中都有兴趣个体户的身影。

个体小店不是宏伟的商业大厦,小众兴趣的商业天花板难以量化,也很难撑起一门风口。

但重要的是,小红书提供了一种宝贵的可能性:每一种兴趣需求都值得被发现,也可以有“为爱发电”之外的价值。

在一个健康的社区里,这些由用户与用户之间交换价值,而构建出的看似“无用”的经济关系,恰恰构成了最具人文韧性的生态土壤。

过真实具体的生活

如果要选小红书最受欢迎的现代社会学者,齐格蒙特·鲍曼一定榜上有名。

他被誉为现代性与后现代性研究的里程碑式人物。鲍曼是二战时期的犹太难民,一生辗转漂泊,到50多岁才开始写出成体系的社会理论。

除了那本券商消费研究员必读的《工作、消费主义和新穷人》,鲍曼最精彩的论述是“液体现代性”:

在传统结构被打破的现代社会,一切社会关系变得不稳定,松散灵活,就像液体不能保持固定形状。现代人的身份职业与关系,也不断变化、解构、重新组合。

一个现代人不需照着某种标准答案来度过一生,在以天为单位的具体生活里,带给人快乐和慰藉的并非世俗角度的宏大叙事,恰恰是调酒、改娃、收集种子这些似乎无用但真正重要的东西。用鲍曼的话说:个体必须成为自己命运的建筑师,却从未真正拥有建构的蓝图。

广阔的自由中,“同路人”变得异常重要。

第一个突发奇想“养芒果核”的人,可能会被身边家人嫌弃;把谷子(动漫周边)别满学士服,可能会被老师同学议论;那个走着走着突然捡起一根完美木棍的人,在路人眼中多少有些莫名其妙。

但在小红书,他们能顺着无数篇笔记与评论,在网络那头找到另一个有相似奇思妙想的陌生人,在一个个兴趣标签下,找到属于自己的小小社群,甚至就此发展出一份长期主义的职业。

传统社交媒体的算法分发机制,本质上是一种“效率至上”的推流逻辑,天然过滤掉了生活中那些缓慢、局部、未成型的感受。

而小红书的特殊性在于,它捕捉了商业效率之外,真实具体的生活细节。无论是去中心化的分发原则,或是UGC的内容生态,本质上社区在做的是,为普通用户之间的价值交换和交互,留下充足的空间。

一个人晒出一颗可爱的松果、一张用钩针复刻文物的照片、一本自制的通勤云图日志,它们太小众太琐碎,甚至太“无意义”,不会被主流算法推荐。但在小红书,它们可以慢慢生长,直到形成一个个兴趣社区。

从“养牙膏”到“囤积充电线”,从“盘玉米”到“收集包装纸”,小红书上千奇百怪的兴趣词条,实际上是对真实感受的纪录与命名,是无数普通人在认真表达“我是谁”。

人们常常对特定的身份序列有种油然而生的刻板印象:老院士应该穿着布鞋蹬着二八大杠;医生的医术往往和发量成反比;前沿领域的学者应该醉心学术,不能刷哪怕一秒钟的短视频。

但在真实的世界里,达芬奇是最顶尖的画家,也对城市下水道规划有浓厚兴趣;切·格瓦拉是革命领袖,也是摩托旅行发烧友;刘慈欣在《三体》走红前,在山西娘子关发电站当了二十多年水电工程师。

大多数的人快乐并非来自遥不可及的目标,恰恰是日常生活中被草率掠过的细节。在充斥着碎片化与不确定性的时代里,每一种具体的生活都有存在的意义,每一种兴趣爱好都是件正经事。

这也正是这个走过十二年,并且还在不断长大的社区里,持续发生的故事。

参考资料:

[1]《茶叶大盗》,萨拉·罗斯

[2]《美国大城市的死与生》,简·雅各布斯

作者:包志远

编辑:李墨天

责任编辑:包志远

封面图片来自Shotdeck

相关推荐

在小红书,没有不值一提的兴趣

为什么中国没有男版小红书?

蘑菇街:有做小红书的心,没做小红书的命

小红书再造小红书

在小红书,车企重新理解用户

小红书孤芳自赏

字节海外“围猎”小红书

在小红书的“虚拟人”们

抖音,站在小红书门外的野蛮人

汽车玩家“闯入”小红书

网址: 在小红书,没有不值一提的兴趣 http://www.xishuta.com/newsview138847.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519