在摩尔定律走向失效的世界里,英伟达如何计算未来?|一文看懂GTC 2025

今年的NVIDIA“年度春晚”节目上,黄仁勋再次穿着那件标志性的黑皮夹克登上舞台。

但这场GTC显然与以往不同。他没有发布“史上最强”的显卡,也没有强调AI模型的参数规模,而是用两个小时的时间讲述英伟达正在重新设计的世界——一个在摩尔定律逐渐失效的时代,如何让计算继续增长的世界。

或者更具体地说,通过这场演讲中提出的构想,英伟达正试图回应一个更为底层的问题:当晶体管不再更小、更快时,计算的增长该靠什么延续?

摩尔定律的尽头:为什么计算必须被重写

黄仁勋的开场从历史讲起。半个多世纪以来,摩尔定律几乎是整个科技产业的“自然法则”——晶体管数量每两年翻倍,计算性能与能效同步提升,成本则下降。正是这条曲线支撑了从个人电脑到智能手机、从互联网到云计算的高速发展。

但他指出,这一规律已逐渐失效。晶体管的数量仍在增加,但能效和速度的提升趋近极限。晶体管越来越多,芯片却不再“更快”;相反,功耗、散热和制造成本的压力在急剧上升。传统CPU主导的通用计算架构,也难以应对如今AI训练和推理的指数级增长需求。

“摩尔定律的曲线还在,但它已经失去了推动力,”黄仁勋说,“我们需要新的计算语言。”

英伟达过去三十年的“加速计算”正是这种语言的雏形。GPU最初用于图形渲染,如今已成为AI计算的核心。通过GPU与CPU的协同、CUDA编程体系和覆盖各行各业的算法库,英伟达构建出了一套“第二计算体系”。这套体系不再依赖晶体管的倍增,而是依靠架构的协同与算法的重写实现性能提升。

黄仁勋称这种方法为“新的计算模型”。它改变的不只是硬件,而是计算的组织方式——让计算机像一个分工明确的社会系统:CPU负责指令和调度,GPU处理海量并行任务,二者通过统一的软件栈协同工作。对英伟达而言,这是一个能在摩尔定律之后继续维持指数增长的路径,也是一场重新定义“计算”的革命。

AI工厂:智能的生产逻辑

如果说“加速计算”是技术层面的创新,那么“AI工厂”则是产业层面的重组。黄仁勋在演讲中反复强调:AI已经不再是工具,而是一种劳动力。传统软件依赖人类编写规则,而AI通过学习数据自我生成逻辑——它不仅能执行命令,更能思考和创造。

这意味着,计算中心的角色正在改变。数据中心不再只是处理请求或存储文件的“机房”,而是成为生产智能的“工厂”。黄仁勋将这种新形态称为“AI工厂”(AI Factory)。他解释说,AI工厂的产品是Token——语言、图像、化学式、三维模型这些信息单元。AI的每次推理与生成,都是Token的生产过程。

“AI工厂的逻辑与炼钢厂相似:输入能量,输出有价值的产物。”他说。不同的是,炼钢厂的产物是物质,而AI工厂炼的是智能;前者追求物理效率,后者追求计算效率。

英伟达的目标,是让智能的生产像工业制造一样标准化、可复制、可扩张。要实现这一点,首先要解决AI“生产线”的成本问题。AI的推理与生成极度耗电,能源支出和算力成本正成为制约AI普及的瓶颈。黄仁勋称,未来的核心指标不再是“每秒计算能力”,而是“每个Token的生产成本”。让Token更快、更便宜地产生,才是AI真正的工业化。

而这正是“AI工厂”的战略核心——把AI算力变成一种可以计量、预测、投入与回收的产能,把智能的生成变成一门制造学。

把计算变成制造业

为了实现这种“智能制造”,英伟达必须从一家芯片公司变成一家系统公司。Grace Blackwell(GB200)系统的推出,标志着这种转型的工程化开始。

GB200将CPU与GPU深度整合,通过NVLink72高速互联,把72颗GPU连接成一个整体运算体。它不再是一组独立的硬件,而是一台被放大到机柜规模的“超级芯片”。黄仁勋称之为“极致协同设计”——芯片、封装、内存、互连、软件和算法同步优化。其结果是性能提升十倍,能耗和成本同时下降十倍。

这种系统级设计意味着计算从“单芯片竞争”进入“整体架构竞争”。性能的边界不再取决于一块芯片的极限,而取决于整个系统的协同程度。黄仁勋称这是一种“新的摩尔定律”,它的增长来自架构,而不是晶体管。

与此同时,英伟达正在把“制造”重新拉回产业核心。黄仁勋宣布,Blackwell系列已在美国实现完整生产链:亚利桑那制造晶圆,印第安纳封装HBM内存,德克萨斯组装整机。他强调:“总统让我把制造业带回美国,九个月后我们做到了。”这不仅是政治表达,也反映出英伟达在战略上的纵深布局——掌控供应链,才能掌控产能。

更关键的是,英伟达正在用数字化手段重构制造流程。公司推出的Omniverse DSX平台,可以在虚拟空间中建造和运营整个工厂:从厂房设计、电力布局到冷却系统和气流仿真,全部数字化。现实中的工厂只是虚拟模型的“复制品”,建设周期从数年缩短到数月。投产后,数字孪生系统继续运行,实时监控能耗与产出,优化运维。黄仁勋希望AI工厂能像汽车产线那样被标准化、出口和复用。

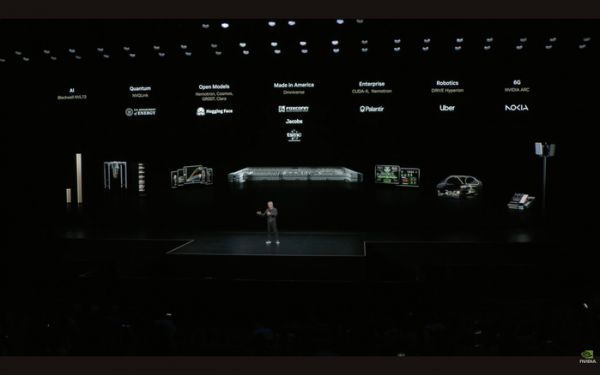

这种“工厂化”理念正向更广的领域延展。量子计算方面,英伟达发布NVQ Link与CUDA-Q平台,让量子处理器能与GPU协作,实现量子纠错与混合模拟;美国能源部将与其合作建设七台AI超级计算机。通信领域,公司与诺基亚共同推出6G平台ARC(Aerial Radio Network Computer),让AI计算能力直接嵌入无线基站,使其既能通信又能推理。

在物理层面,英伟达提出“物理AI”三层架构:Grace Blackwell用于训练模型,Omniverse用于数字孪生仿真,Jetson Thor驱动实体机器人。德州的富士康AI工厂、人形机器人公司Figure、强生的医疗机器人以及迪士尼研究院的仿生角色“Blue”,都在这一体系下运行。黄仁勋用一句话总结:“工厂本身就是一个机器人,它在协调机器人制造机器人。”

在这一切背后,英伟达正在打造一种可出口的“智能生产体系”——既是产品,也是方法论。它不仅供应算力,更输出“如何制造智能”的能力。

关于变革,关于下一阶段

GTC2025的最后,黄仁勋用一句话总结了这场演讲的主旨:“两场转型正在同时发生——从通用计算到加速计算,从手写程序到AI学习。”

这句话既是技术判断,也是对未来产业结构的预言。AI和加速计算的叠加,正在重塑整个科技产业的逻辑。英伟达的角色,也在从“芯片制造商”转变为“智能基础设施提供者”。

在黄仁勋的构想中,AI工厂将像电力系统一样存在:有人生产,有人分配,有人消费。计算中心会成为新的发电厂,而企业和个人将通过云平台调用智能,就像今天调用电力一样。算力将成为新型基础能源,而英伟达要成为这个能源系统的核心供应商。

这也意味着一种新的垄断形式正在形成。谁拥有最完整的计算体系,谁就拥有智能时代的生产资料。黄仁勋在演讲中没有谈及风险,但他的路线图已经隐含答案——AI的未来不是软件之争,而是工业化的比拼。能否控制制造、运输和分配智能的“基础设施”,将决定谁能主导下一个时代。

GTC2025没有留下惊艳的硬件,却呈现出一个完整的工业逻辑。摩尔定律或许终结了,但计算并未停下。英伟达正试图建立一条新的增长曲线——以系统协同、工厂化生产和全球算力网络为支撑的“AI工业曲线”。

这场转变可能比任何一次芯片发布都更具决定性。它关乎的不只是英伟达的未来,也关乎整个科技产业在摩尔定律终结之后的生存方式。黄仁勋显然相信:下一个时代的增长,不来自更快的晶体管,而来自如何让智能像工业产物一样被生产、复制与出口。

发布于:重庆

相关推荐

在摩尔定律走向失效的世界里,英伟达如何计算未来?|一文看懂GTC 2025

GTC 2019,英伟达和它叫不醒的To B梦

英伟达GTC是AI的新起点,还是转折点?

一场英伟达GTC,黄仁勋释放出三大信号

英伟达GTC大会释放什么重磅信号?

AI的杰文斯悖论,离成立还差一个英伟达

英伟达GTC大会,给AI浇了一盆冷水?

英伟达CEO黄仁勋获芯片行业最高荣誉:他颠覆了计算

黄仁勋为英伟达铺设“元宇宙”之路:以加速计算支撑虚拟世界未来

一文看懂养老机器人的前世、今生和未来

网址: 在摩尔定律走向失效的世界里,英伟达如何计算未来?|一文看懂GTC 2025 http://www.xishuta.com/newsview143688.html

推荐科技快讯

- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792

- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736

- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175

- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611

- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309

- 6华为 nova14深度评测: 13155

- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888

- 82023年起,银行存取款迎来 10774

- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794

- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519